很多学生来咨询Nicole香港研究型硕士申请,申请难度怎样?有哪些项目可以申请,需要什么背景?今天一文给大家说清楚

香港的授课式研究生(Taught Postgraduate, TPg)和研究式研究生(Research Postgraduate, RPg)差异主要体现在学习方式、课程结构、目标导向以及申请难度等方面。其实有点类似于我们内地所说的专硕和学硕。

#1差异体现在哪些方面?

学习方式与课程结构

| 授课式研究生 | 学生主要通过讲座、研讨会和实践项目等方式获取知识。

课程往往侧重于理论与实践相结合的教学方法。 学生通常需要完成一系列必修和选修课程,并通过考试、作业、项目或论文等形式进行评估。 授课式研究生项目更接近于本科教育模式,注重培养学生的职业技能和就业竞争力。 |

| 研究式研究生 | 学生的主要任务是进行独立研究,并在导师指导下撰写一篇研究论文或论文。

课程结构较灵活,重点在于发展学生的科研能力和批判性思维。 研究式研究生项目的目标是培养未来的学者或高级研究人员。 |

目标导向

| 授课式研究生 | 培养目标主要是为了满足职场需求,帮助学生提升职业竞争力。

更适合那些计划毕业后直接进入职场的学生。 |

| 研究式研究生 | 主要为学生进一步深造博士学位或从事学术研究打下基础。

更适合那些希望继续进行学术研究或未来从事科研工作的学生。 |

学位类型

| 授课式研究生 | 通常授予硕士学位(MSc, MA, MPhil等)。

学制一般为1-2年。 |

| 研究式研究生 | 可能授予研究型硕士学位(MPhil)或博士学位(PhD)。

学制通常为2-3年(MPhil)或4-5年(PhD)。 |

申请难度与资助

| 授课式研究生 | 相对容易申请,但热门专业仍有一定的竞争压力。

通常不会自动获得财政资助,但可以通过奖学金等方式获得支持。 |

| 研究式研究生 | 申请难度较高,因为名额有限且通常附带奖学金或研究经费。

获得奖学金的机会较多,包括政府资助和其他形式的资助。 |

授课式研究生项目更侧重于职业发展,而研究式研究生项目则更专注于学术研究和个人研究能力的发展。如果你的目标是增强自己的职业技能并快速进入职场,授课式研究生可能是更好的选择;而如果你想从事学术研究或将来攻读博士学位,则应该考虑研究式研究生项目。

#2申请具体有多难?

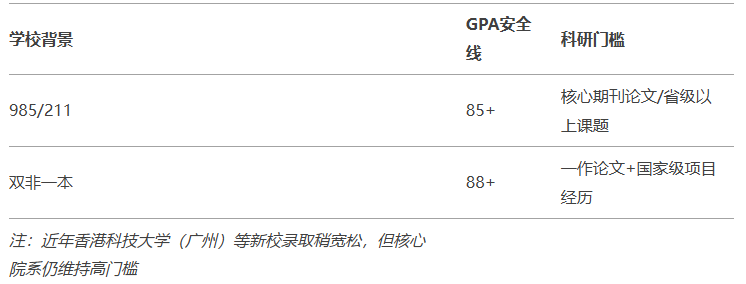

部分港校MPhil的录取率甚至低于博士,其申请难度被许多学生严重低估。究竟什么样的背景才能敲开MPhil的大门?

硬性门槛

语言成绩

实际竞争环境:7分已成"起步价",文科类专业常见7.5分选手

本科背景

原则上是:985、211>单独的985、单独的211>一本>二本>独立院校。

但根据过往的录取案例上看,基本倾向于内地名校出身的学生,一本是底线,目前还没看到非一本学生拿到MPhi offer的案例。

GPA

港前三录取案例显示:理工科录取者平均GPA 3.6/4.0(约88分),商科更高达3.8+

科研能力

MPhil是迷你版的PhD,一般认为MPhil是PhD的过渡,申请标准基本上与博士类一致。在满足前置学历条件后,通常要求申请者具备一定的科研经历或学术成果。申请标准与博士类项目相似,强调学术能力和研究潜力。

论文发表(Writing Sample)

SCI/SSCI > EI/CPCI > 中文核心 > 普刊

某港大录取者案例:本科发表2篇SCI二区论文,直接获得教授内推资格

在大学期间,参与各种科研课题和项目会对你的申请带来巨大帮助,无论你申请研究型硕士还是研究博士项目。这些项目的经验能够体现你的科研和学术能力。在本科阶段,参与一些创新项目或参赛活动能够对申请产生积极影响。

除了项目经验,论文也显得尤为重要。一篇有价值的论文会极大地吸引申请学校的评审委员。在面试环节,许多学校会问及论文的相关内容,因此,拥有能够拿得出手的论文至关重要。

研究计划(Research propsal)

Research Proposal是一份详细的研究计划,通常用于研究型硕士或博士项目的申请。它详细说明申请者打算进行的研究项目的目的、研究问题、研究方法、预期结果以及研究的时间表和资源需求等。类似于国内的“开题报告”或“选题报告”

常见雷区:选题过于宽泛/缺乏理论框架/方法论不清晰

成功模板:

1、明确研究缺口(现有文献的不足)

2、提出可验证的假设

3、设计可操作的实验方案

4、说明潜在学术贡献

套磁

- 导师对录取有较大话语权,需提前联系潜在导师,提交个人简历、研究计划等材料。同一学院不可同时套磁多位导师,否则可能被直接淘汰。

- 套磁邮件需展示对导师研究的深度了解,例如分析其论文并提出见解。

#3总结

香港研究型硕士的申请本质是“优中选优”,仅靠高分已不足以脱颖而出。大家需在学术成绩、科研能力、导师匹配度等多维度全面准备,并尽早启动规划(如大二开始参与科研项目)。对于背景较弱的学生,可能需要通过高质量论文、套磁策略和机构资源弥补短板

所以说香港的研究型硕士,和国内的学硕某方面还不一样,国内的学硕是你听瓜考试入学后,才会要求你有研究成果,而香港的研究型硕士,需要你在申请的时候就有非常优秀的研究背景了,所以需要提前2-4年就开始着手准备,不适合大部分就业导向的学生。