最近几年,青年教师英年早逝现象越来越频发,互联网上相关话题的讨论也越来越多,大学教师从“令人羡慕”的职业一夜之间成为“高危职业”。很多青年老师曾戏谑称,“可能钱还没赚到,人却没了。”

图源:网络

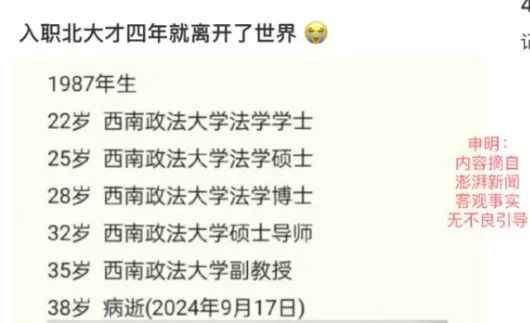

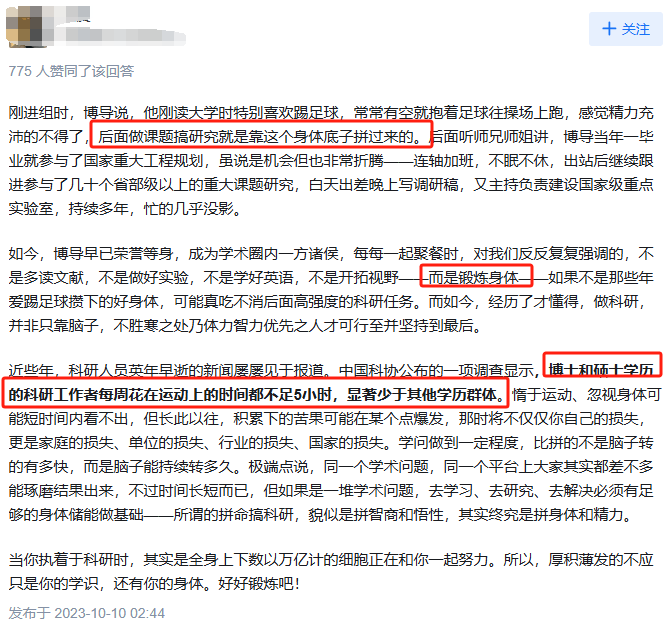

不少科研人员也因此发出感慨,“想要科研做的好,一定要把身体锻炼好。”放眼目前,我国的两院院士,不少人寿命都能达到85岁乃至90多岁。难道身体素质过硬真的是做科研的必备要素吗?

图源:知乎

1、好的科研人员都拥有良好的身体素质…

拥有好的身体素质才能持续高强度工作

A教授(73岁,985返聘教授)

“我是退休后返聘的,当时选择返聘是因为身体还可以,而且退休以后在家整日无所事事,感觉不如找点事情做。

和我同一批进入单位工作的,有的在病床上,有的已经不在人世。所以看到现在很多年轻人整日埋头苦干,我都让TA们尽可能多锻炼身体,身体素质提升了才能持续性地高强度工作。

科研本身就是一场马拉松,不到终点的最后一刻谁也不知道会发生什么。国外有的知名教授,可能70多岁才产出了代表性的成果,或者一把年龄还在带研究生。因此,身体是革命的本钱,一定要好好锻炼身体,确保自己能够持续性工作。”

同门上个月刚离世

B讲师(33岁,211师资博后)

“提到这个话题让我想到自己的博士同门,一个非常优秀的师哥,上个月刚刚因为癌症去世。在这之前,我一直认为我们距离疾病和死亡很远,但直到活生生的例子在身边出现,自己才停下来反思。

这个师哥就是在读博和博后期间非常拼,最拼的时候一年发了四篇高水平一区,成果让人非常震撼。但现在人走之后,我们才发现这些所谓的文章、基金、职称都是空的,只有保证好身体健康才能持续性产出。”

最大的挑战是一直保持年轻时的状态

C教授(46岁,中科院百人计划研究员)

“有的老师40多岁还能保持读博时的激情和热情,而对我来说过了40岁就感觉身体再也无法保持以前的状态。身边也有几个同行查出各种各样的问题,因此我每年体检前都非常恐惧和害怕,身体出问题了一切都是虚的。

我学生总催着我让我拼一把,但很多时候都‘心有余而力不足’,自己也想找回当年读博时候的状态,但现实情况的确不允许。

不仅如此,常年的压力和缺乏锻炼让我多了很多慢性病,即使出远门开会也会让家里人十分担心。所以虽然自己比其他人获得的多了一些,但是当身体真正出现异样之后才会明白健康的宝贵。”

身体不好连读博都很难坚持下来

D讲师(32岁,985讲师)

“身体不好别说做科研了,连入门都费劲。之前导师招收了一个师妹,名校毕业,水平也非常高,尤其是代码能力极强。然而,这位师妹小小年纪就有心脏早搏,后来又查出来其他慢性病。导师见状也不敢让她高强度工作,只能是干半天休半天,就这样一晃到了博士第七年。

现在面临八年退学的窘境,一方面导师很着急,生怕一个无法毕业的博士生会拖累了博士招生;另外一方面师妹自己也很着急,虽然很想竭尽全力去做,奈何身体的确不允许。所以说科研人一定要有好的身体,否则一切都是空谈。”

身边上院士的都是身体倍棒

E教授(63岁,海外Top50教授)

“不知大家有没有这样一种感受,我身边认识的很多院士似乎年龄都比较大。我个人感觉一方面是因为TA们心态比较好,一般情况下都会心无旁骛从事科学研究,再就是TA们常年保持着运动的习惯,可以锻炼身体增强体质。

之前我的博士同门,就算每天工作到十一点多,也会抽时间去打羽毛球,给自己时间放松的同时,也让身体得到锻炼,只有这样才能维持住高强度的工作,否则强度一大,身体很快就会跟不上节奏。”

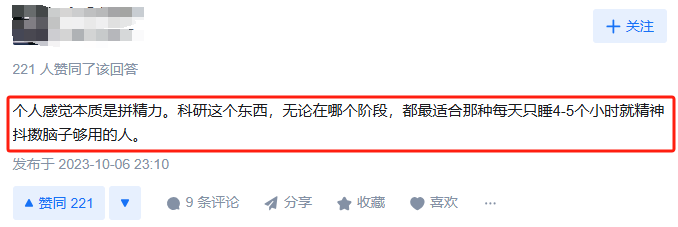

2、为何科研做到最后都是在拼身体?

做科研是一项高强度工作

脑力劳动其实是一项更加消耗精力的工作。对于科研工作者来说,发现科学问题、解决科学问题都需要脑力劳动。不仅如此,尤其在国内的科研环境之下,申请新课题、带研究生、发表论文等都需要消耗大量的精力。

以医学为例,如果在外科工作,可能还要面临写论文+做手术的双重压力。所以不难发现,一些优秀的科研工作者经常会连轴转,全年几乎无休,这无疑证明了做科研是一项强度极大的工作。所以,养成良好的锻炼习惯,才能够帮助自己精力充沛地完成每一项任务。

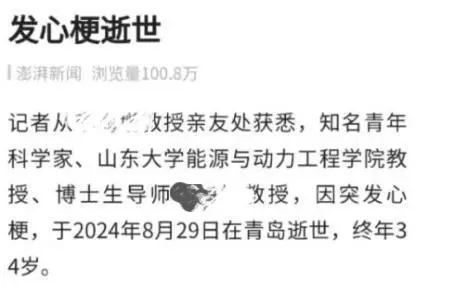

图源:知乎

科研工作面临着身体、心理双重压力

科研工作不仅考察脑力,还对身体素质和心理抗压能力具有极大考验。尤其对于一些年轻的小导师来说,僧多粥少,晋升的机会就那么多,但竞争的人却数不尽。在这种情况下,想要得到大佬的赏识,就必须要有超越同龄人的亮点。

例如,别人工作八小时就能够产出一定量的成果,那自己要不然就提高效率达到和别人八小时一样的产出,要不然就得多花时间。不仅如此,现在的科研圈更是不容犯错,35岁之前拿到青基,40岁以前拿到帽子……

各种年龄限制和考核压力接踵而至,让科研人员喘不过气来。在这种情况下,如果身体素质和心理抗压能力不过硬,很容易导致身体状态“像琴弦一样绷断”。

图源:知乎

有的科研工作性质必须具备好的身体素质

有的科研工作因性质问题,本身就要求科研人员有过硬的身体素质。例如,搞地质学的研究生很多时候和登山者没有区别,TA们大都需要背上设备,在野外风餐露宿,取回样品。回来后还需要在实验室连夜进行分析,得到结果后尽快撰写成果、发表。

有的外科医生,白天上手术,晚上回家写论文,甚至通宵手术完第二天还要继续查房。生物学的有些研究生,实验需要做十多个小时,不能离开实验室,这样工作一整天下来的确会让人身心俱疲。所以,每个科研工作都会对身体素质有不同的特殊要求。

图源:知乎

3、身为科研工作者,及时关注身体健康

定期体检确保科研可持续发展

做科研就像是马拉松,并不是短期内谁更快就会走得更远,更多的是看长期的发展。因此,建议广大科研工作者定期体检,确保自己的身体处于健康状态。与此同时,一定要尽可能抽出时间锻炼,或是校园慢跑,或是约上三五好友远足登山。无论如何,走出办公室、亲近大自然对于可持续性科研来说十分重要。

关注Work-Life Balance

工作永远是做不完的,因此这就要求每位科研工作者要达到work-life balance,学会找到生活和工作的平衡点。除了认真工作之外,也要抽空陪陪家人,或是锻炼身体。过分关注工作不仅容易让自己钻入牛角尖,也容易形成不健康的生活习惯,从而降低身体素质。

优化考核机制和工作环境

科研人员的健康除了其自身关注之外,高校、社会和政府也应当予以重视。应当减轻科研工作者的非科研压力,完善考核机制,让科研回归科研,不过度赶时间,让好的成果“耐得住寂寞”。高校应当及时关心、关注科研人员的身体和心理健康,定期安排心理咨询和体检,让广大科研工作者能够安心过好家庭生活,安心做科研。

写在最后

从“香饽饽”到“高危职业”,科研人员前路漫漫且布满荆棘。应该认识到的是,身体健康才是革命的本钱,且一旦打破身体健康的平衡,则很难重新建立。因此,科研人员自身、高校、社会以及政府都应该认识到科研人员身体健康的重要性,让科研人员能够持续地产出,为国家和社会做出更大的贡献。