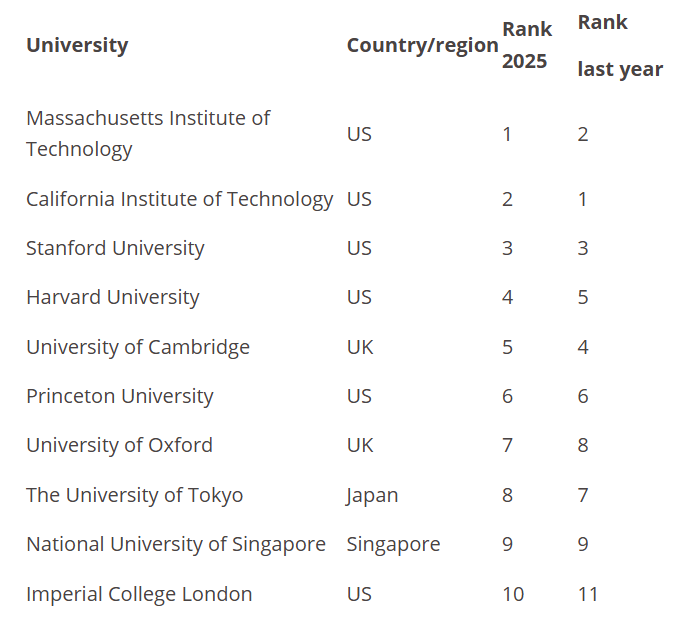

近年来,美国Top30综合大学对中国学生的录取趋势备受关注。2025年的录取数据已出炉,部分学校录取人数波动显著:加州伯克利早申暴增235人,纽约大学却骤减110人,佛罗里达大学录取“跳水”……

这些变化背后反映了什么?中国学生应如何调整策略?

特别鸣谢:本文数据由“翠鹿榜”提供,感谢少璞老师的专业支持与授权!

综合大学

一、整体趋势:早申竞争加剧,Top30录取“冰火两重天”

从2023到2025年的数据看,Top30大学对中国学生的录取呈现两大特点:

1. 早申优势明显:多数学校早申录取占比提升,如加州伯克利、圣路易斯华盛顿大学等早申录取持续增长。

2. “内卷”加剧:尽管部分学校扩招(如北卡教堂山、南加州大学),但顶尖私立校如芝加哥大学、范德堡大学录取人数大幅缩水,竞争愈发激烈。

关键数据:

- 总录取人数下降:2025年Top30综合大学录取中国学生总计5640人次,较2024年减少146人。

- 早申占比提升:早申录取占比从2023年的44%升至2025年的43.8%,常规录取难度进一步加大。

二、热门校录取“异动”:谁在扩招?谁在缩水?

1. 扩招“黑马”:加州系与南加大表现亮眼

- 加州大学伯克利分校:2025年早申录取473人,较前一年暴增235人,成为对中国学生最“友好”的Top10名校。

- 南加州大学:常规录取人数达402人,总录取增长190人,或与扩招国际生政策相关。

- 北卡教堂山分校:总录取增长95人,成为东部公立校中的“性价比之选”。

2. 录取“降温”校:顶尖私立校门槛提升

- 芝加哥大学:总录取减少20人,早申竞争激烈,ED0数据可观,常规录取“腰斩”。

- 范德堡大学:常规录取减少35人,总录取下降42人,藤校外溢效应或导致竞争加剧。

- 纽约大学:总录取减少110人,热门专业(如Stern商学院)可能已接近饱和。

还有莱斯,卡梅,杜克今年的录取率都比往年更低。

3. 争议数据:佛罗里达大学“断崖式下跌”

- 2025年录取仅146人,较2024年减少313人,可能与政策调整(如缩减国际生比例)或数据统计口径变化有关,需进一步关注。

关于综合大学,给家长专属建议

理性支持,避免“信息差”陷阱

拒绝盲目跟风:部分家长迷信“藤校情结”,但数据显示顶尖私立校录取缩水,需结合孩子特点选择匹配校。

重视标化与软实力平衡:标化可选政策下,学生特点与GPA和文书权重提升,家长可思考学生真正热爱和个人优势,参考本文。

警惕“保底校”失效:佛罗里达大学等校波动大,建议选择3-5所录取稳定的公立校作为安全选项。

利用权威信息源:参考翠鹿榜等专业平台数据,避免被小🍠用来引流的自媒体夸大宣传误导。

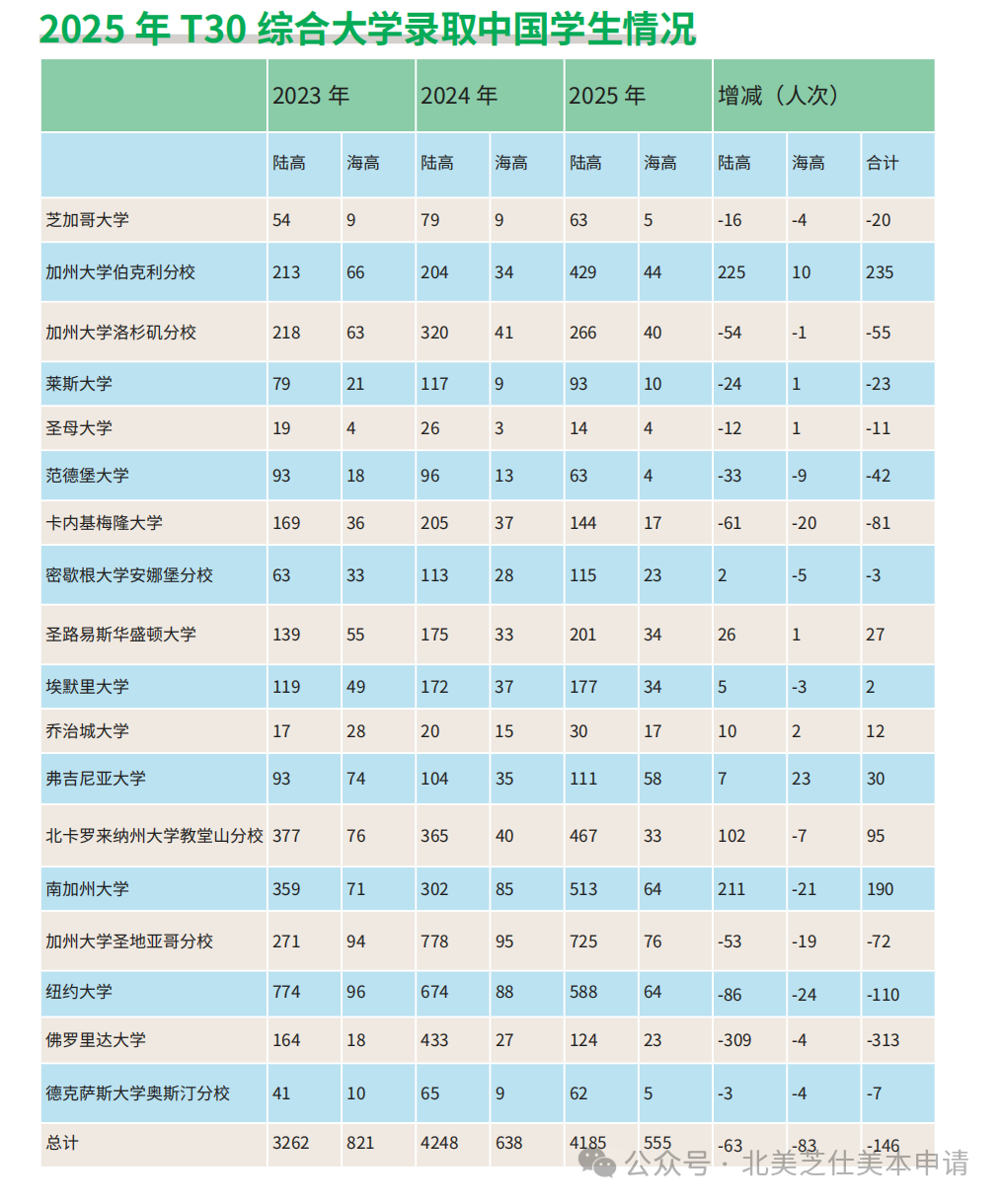

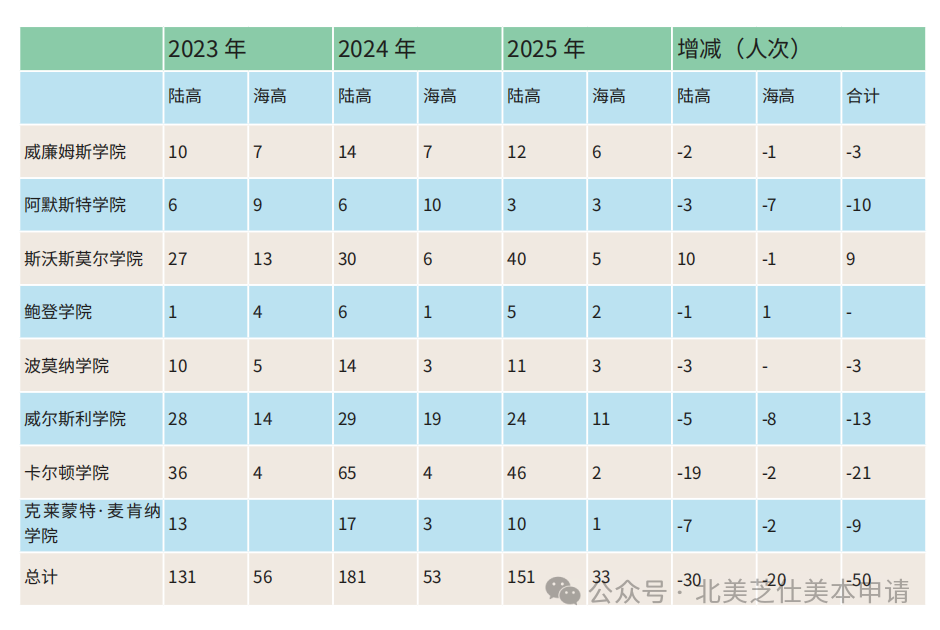

文理学院

文理学院录取分析:小众赛道竞争加剧

尽管文理学院规模较小,但其精英化教育和全额奖学金吸引了许多中国家庭。今年我们一名学生更是录取了著名的威尔斯利学院,详情参考过往文章。

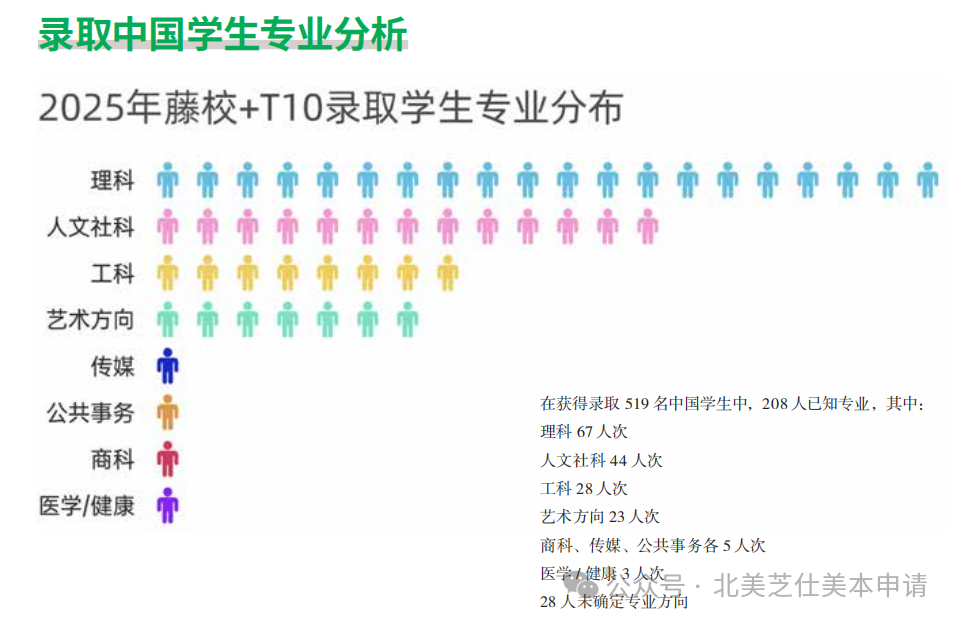

2025年Top10文理学院录取中国学生数据显示以下特点:

总体录取缩水:2025年总录取151人次,较2024年减少30人,竞争激烈程度不亚于综合大学。

早申优势弱化:与综合大学不同,文理学院早申录取占比波动较大,部分学院常规录取反超早申,需针对性规划策略。

申请策略建议:综合大学+文理学院双线备战

早规划+差异化竞争

早申仍是“关键战场”:比如圣路易斯华盛顿等校早申录取占比超70%,建议合理规划早申名单。芝加哥大学必须早申,绝对不能RD申请。最好ED0就申请,这就意味着学生需要提前参加Uchi的夏校才能获得ED0申请门票。

关注公立大学潜力:加州系、北卡、弗吉尼亚大学等公立校录取规模稳定,性价比高。

谨慎选专业:纽约大学、卡内基梅隆等校热门专业竞争激烈,可尝试交叉学科或新兴项目(如数据科学、环境政策)。

突出个人特质:尤其是藤校和文理学院,更重视“文理均衡及与学校的匹配度”,文书需体现对世界与自我关系的思考,对博雅教育的理解,是否有结合跨学科兴趣或社区贡献。

关于文理学院,给家长专属建议

打破“唯排名论”:文理学院虽排名不显,但本科教育质量顶尖,部分学校是华尔街的feeder school, 就业前景好,硕士申请结果好,直博机会高,需理性看待“知名的综合大学情结”,毕竟,中国人的圈子知道的美国大学其实并不多。 具体可以参考我们之前的福贝学生的录取文章:文理学院

提前规划财务:文理学院学费较高,建议参考各校奖学金政策,制定多元化财务方案。

警惕“小众赛道”内卷:部分文理学院申请量激增(如某学院申请人数翻倍),需合理分配选校清单。

无论是综合大学还是文理学院,2025年录取趋势均指向“精细化竞争”。中国学生需结合自身特点,在数据趋势中寻找机会:综合大学可瞄准扩招的公立校,文理学院则需深耕个性化申请。

美国Top30录取格局正在悄然变化:加州系扩招、顶尖私立校门槛提升、公立校成“新宠”。对于中国学生和家长而言,精准把握数据趋势、灵活调整策略,方能在这场“申请博弈”中脱颖而出。未来申请季,你准备好了吗?