“读书还能改变命运吗?”

在内地,这个问题正被越来越多人质疑。

高考千军万马过独木桥,清北录取率不足0.1%,毕业生薪资却难追房价;

职场35岁危机和996文化,让寒窗苦读的回报显得苍白无力。

然而,仅一河之隔的香港,却上演着截然不同的教育叙事。

本地生考入港三大的概率是内地的10倍,医学、金融毕业生起薪可达6万港币/月,职业发展没有“年龄天花板”。

更关键的是,随着香港生育率跌破0.8和移民潮持续,优质学位正大量释放,内地家庭迎来前所未有的教育窗口期。

教育回报

在内地社交媒体上,“学历贬值”已成为年度热词。

2024年,全国高考报名人数突破1300万,但考入清华北大的概率仅为 0.03%。

而清北毕业生首年平均月薪约1.2万元,与一线城市动辄10万/㎡的房价形成刺眼对比。

一位北京家长曾算过一笔账:孩子从小学到高中补课花费超百万,最终进入某“双非”院校,月薪8000元。

“这投资回报率,还不如存银行”。

然而,在香港,教育的“性价比”却截然不同。

以香港本地生为例,港三大(港大、港中文和港科大)的录取率约为12%-15%,远高于内地顶尖高校的录取难度。

更关键的是,香港教育直接链接着高回报的职业路径:

图源:网络

①医学专业:港大医学院毕业生起薪可达 6万港币/月,资深医生年薪普遍突破 200万港币;

②金融与商科:投行、律所起薪约 3.5万港币/月,5年内晋升至管理层者年薪超 150万港币;

③科技领域:人工智能、数据科学专才年薪中位数达 80万港币。

同样是“卷”,但香港的“卷”自带杠杆——这里没有“35岁职场危机”,没有“996福报论”,国际化的就业市场让人才价值得以充分兑现。

正如一位港大毕业生所言:“在香港,你读的书真的能变成钱。”

教育迁徙

面对内地教育的“高投入低回报”,越来越多中产家庭将目光投向香港。

2024年,香港高端人才通行证计划(高才)申请量突破38万宗,其中近半数申请人直言“为孩子争取教育资源”。

这股风潮背后,是香港教育的双重红利:

图源:香港01

①学位空缺的窗口期:香港生育率全球最低(0.8),中小学剩余学额超9万个,教育局已宣布将非本地生招生比例提升至 40%。

②政策倾斜的黄金期:2025年起,香港6所自资院校面向内地全面开放,副学位及学士课程招生比例分阶段提升,部分学校甚至推出“免试直录”通道。

更微妙的是,香港本地移民潮加剧了教育资源释放。

2023年,约4.3万家庭回流香港,其子女插班需求激增,但仍有大量学位未被填满。

一位深圳家长感慨:“过去挤破头进不了的Band1中学,现在竟主动向我们招手。”

这场迁徙的本质,是家庭对教育确定性的重新定价——当内地教育陷入“内卷黑洞”,香港却以清晰的升学路径、国际化的职业出口,成为中产家庭的“教育避险资产”。

通关密码

想要在香港教育体系中分一杯羹,光有身份远远不够。

从择校到升学,每一步都需精密布局。

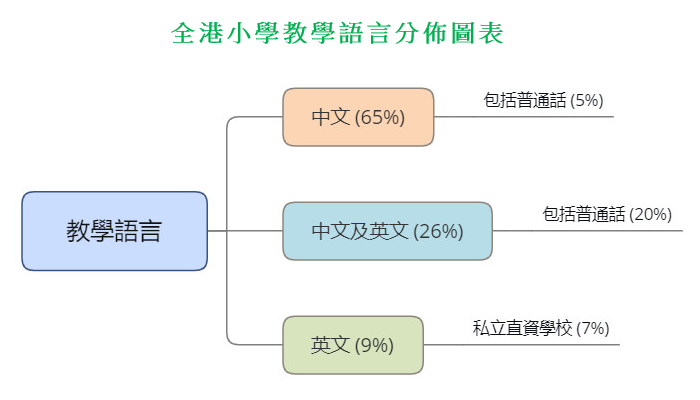

首先,读懂香港的“教育金字塔”。

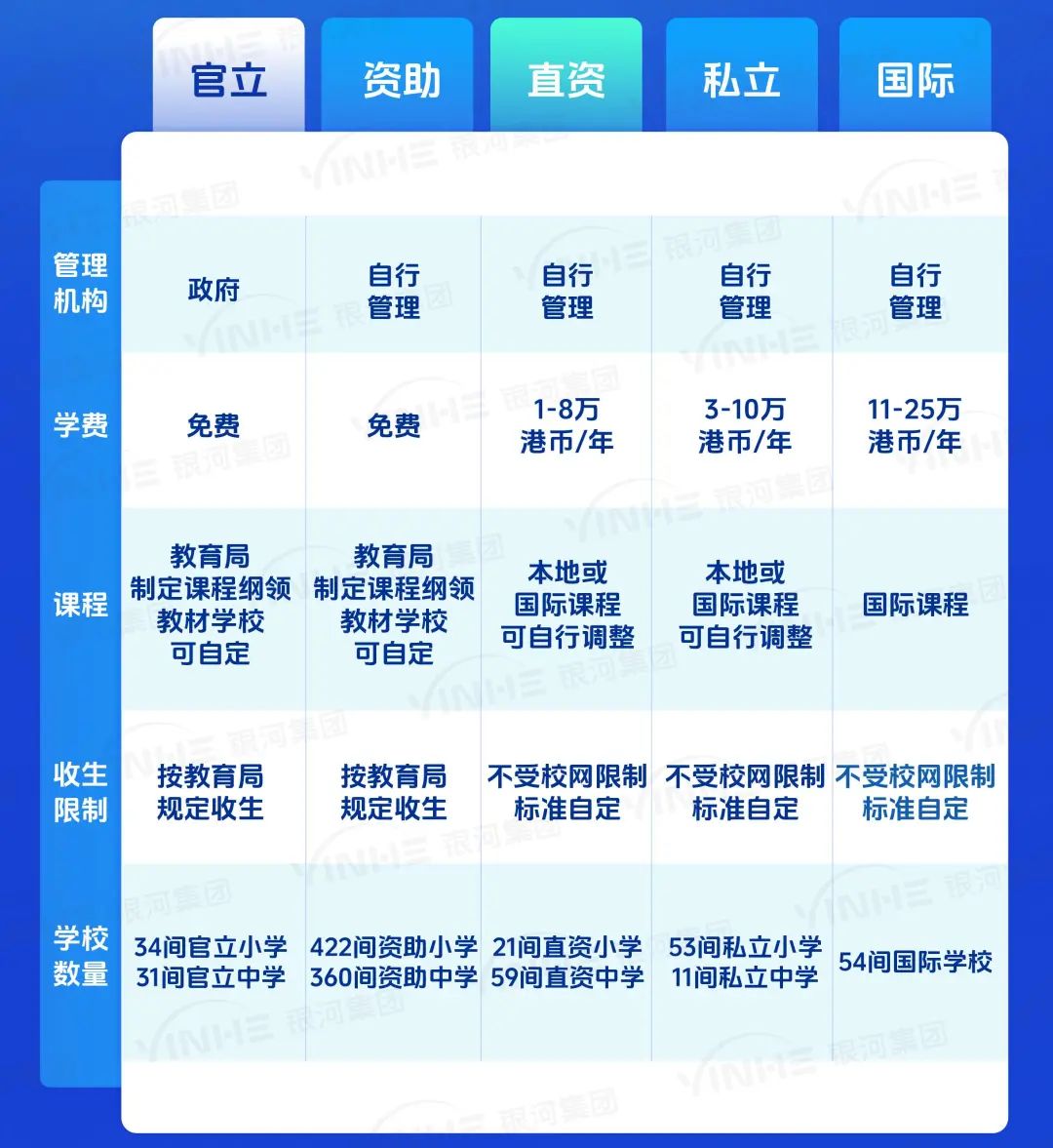

香港学校分为官立、资助、直资、私立及国际学校五类,其中官立和资助学校学费全免,但需通过“统一派位”竞争学位;

直资学校(如拔萃男书院)年费约 3万-8万港币,可自主招生且课程多元;

国际学校(如汉基)则主打IB课程,年费高达30万港币,适合目标海外升学的家庭。

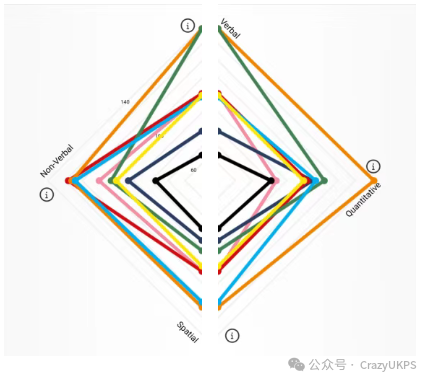

其次,把握“呈分试”的生死线。

香港小五、小六的三次呈分试直接决定中学派位组别(Band1至Band3)。

其计分规则堪称“残酷”——主科(中英数)每1分相当于副科9分13。

若错过呈分试,插班Band1名校的概率几乎为零。

因此,内地家长最晚需在小四前完成转学,让孩子适应繁体字教学和英数题型差异。

最后,打造“港式竞争力”。

香港名校不仅看成绩,更重综合素质:

①语言关:Band1英中全英文授课,学生需达到雅思6分;

②特长关:喇沙书院田径队、拔萃女书院合唱团成员可获录取优先权;

③适应关:尽早参与模拟联合国、社会服务等“软性履历”积累。

一位成功插班Band1中学的广州学生总结:“在这里,会考试只是入场券,能思考、敢表达才是生存法则。”