写在前面

“导师头衔是否重要”这一话题在保研圈持续发酵:有人认为院士、长江学者等头衔是科研道路的通行证,也有人坚持“合适比光环更重要”。在学术资源分配日趋分化的当下,保研er究竟应该如何理性看待导师头衔?且听老师为大家分析分析~

01、导师头衔的“光环效应”

01、常见头衔科普

图源网络

学术圈的“头衔江湖”向来等级分明,不同头衔背后代表着不同的学术地位与资源。

院士&IEEE Fellow

院士与IEEE Fellow堪称“学术顶流”,他们不仅是学术领域的权威象征,更是国家战略科技力量的重要支撑。

例如,某院士团队手握5项国家重点研发计划,直接参与国家战略级技术攻关,其研究成果往往能够引领行业发展方向,甚至影响国家科技战略布局。而IEEE Fellow作为电气与电子工程师协会的最高荣誉,代表着在相关领域内的卓越成就和国际影响力,其团队成员往往能够接触到最前沿的国际科研动态。

长江学者&杰青

长江学者与杰青(全称为国家杰出青年基金获得者)作为国家级人才计划的“双雄”,在科研资源和学术影响力上也毫不逊色。年均科研经费超500万已是常态,某长江学者团队甚至与腾讯AI Lab共建联合实验室,打通产学研资源。这种深度合作不仅为团队成员提供了丰富的实践机会,还加速了科研成果的转化与应用。长江学者与杰青凭借其卓越的科研能力和广泛的人脉资源,能够为大家提供顶级的学术平台和研究机会。

优青&千青

优青(国家优秀青年基金获得者)与青千(青年千人计划)则代表青年学者的“黄金履历”。35岁以下独立带组、一年孵化5篇顶会论文的案例屡见不鲜,青年才俊凭借敏锐的学术洞察力和高效的执行力,在各自领域崭露头角。优青与青千虽然没有像院士或IEEE Fellow那样的顶级头衔,但其研究潜力和学术前景同样非常厉害。

相比之下,无“帽子”的普通教授可能深耕一些新兴赛道,追随热点发文章,或者常年做老课题。他们虽然没有耀眼的头衔,但也可能成为细分领域的“隐形冠军”。普通教授往往能够为大家提供更贴近实际需求的研究课题,帮助大家在新兴领域中快速成长。

02、头衔背后的资源鸿沟

资源分配的“马太效应”在导师团队中体现得淋漓尽致,头衔的不同直接导致了资源获取的巨大差距。

国家级实验室入场券

院士组学生往往能够获得国家级实验室的入场券,参与国家级项目。这种经历不仅能够让大家积累宝贵的实践经验,还能够为大家的职业发展打下坚实的基础。相比之下,普通导师组的学生可能难以获得这样的机会,可能会限制大家接触高端科研资源的可能性。

顶会论文的绿色通道

论文挂大佬现象屡见不鲜。长江学者团队等高级别导师的学生在投稿顶级会议论文时,可能会因为导师的声誉和影响力而享有“绿色通道”,使论文更有可能被CVPR、ICML等顶级会议接受。而普通导师组的学生可能因为缺乏这样的指导和资源,导致论文多次被拒稿。

升学推荐信的含金量差异

在升学过程中,推荐信的含金量对于学生的申请结果有着重要影响。例如,哈佛CS博士项目对IEEE Fellow的推荐信认可度远超普通教授的推荐信。这种差距意味着即使是同样优秀的学生,如果推荐信的来源不同,申请结果可能会有显著差异。

02、不同类型导师的培养模式对比

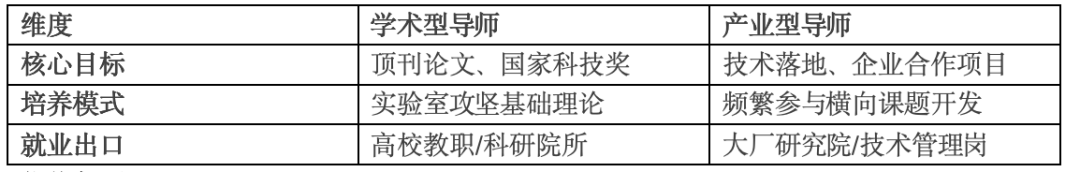

学术型VS产业型

学术型导师培养模式的优点在于能够为大家提供深入的理论研究和发表高质量论文的机会,有助于大家在学术界建立声誉并为未来的学术职业打下基础,但可能在技术应用和实践操作方面经验不足,且就业方向相对单一,主要面向学术界;

而产业型导师培养模式则注重实践技能的培养和产业界的联系,有助于大家理解技术与市场需求的结合,提供多样化的就业机会,尤其是在大厂相关的技术岗位。但可能在理论研究方面不如学术型导师深入,发表顶级期刊论文的机会可能较少,对于追求学术声誉的保研er来说可能是个劣势。

青椒VS大佬

青年导师通常与学生年龄差距较小,更容易建立亲近的关系,沟通更顺畅,能够提供新颖的研究视角和创新指导,但可能由于自身正处于职业发展阶段,资源和影响力相对有限;

而大佬导师则拥有丰富的学术资源和广泛的行业联系,能够为学生提供更多的学术机会和职业发展指导,但可能因为指导的学生众多,难以为每位学生提供充分的个性化关注和指导。

03、头衔的重要性

1、头衔是硬通货

头衔在学术圈中常常被视为一种“硬通货”。近三年CCF优秀博士学位论文的获得者中,有大部分的学生师从长江学者或国家杰出青年科学基金获得者。这些顶尖导师凭借其卓越的学术成就和广泛的人脉资源,为学生提供了诸多隐形福利。

例如,某位院士领导的研究组中,硕士生有机会参与国家重大专项项目。这种经历不仅拓宽了学生的视野,更在他们的简历上增添了浓墨重彩的一笔,极大地提升了他们在求职或进一步深造中的竞争力。此外,头部导师往往垄断了顶级学术会议的审稿席位,形成了一个相对封闭的学术闭环,这使得他们的学生在学术资源的获取上具有天然的优势。

2、匹配度才是王道

然而,头衔并非万能,匹配度才是真正的王道。现实中不乏这样的案例:一些学生为了追逐所谓的“杰青”导师,放弃了普通导师的Offer,却因研究方向不合而陷入困境,最终导致延期毕业。相比之下,那些尚未获得高级别头衔的青年教师,一般情况下更渴望晋升,因此会更加积极地带领学生发表高质量论文,他们的指导也往往更加细致入微。

对于性格内向、社交能力较弱的学生来说,在大型研究组中可能会被边缘化,沦为“科研螺丝钉”,而在小课题组中则更容易找到归属感。

此外,大型研究组人员众多,学生想要脱颖而出的难度极大,获得导师青睐的机会也相对较低。在这种情况下,学生可能因为缺乏足够的关注和支持,而无法充分发挥自己的潜力。

04、老师建议

01 三维定位法

在选择导师的过程中,老师建议保研er们运用“三维定位法”进行综合考察,即学术理想、就业导向以及地域偏好这三个维度。

•首先,要明确自己的学术理想。如果目标是读博深造并走向学术前沿,那么选择具有学术影响力的“帽子”导师无疑是首选。帽子大的导师往往拥有丰富的学术资源和广泛的影响力,能够为大家提供更广阔的学术平台和机会。

•其次,如果未来的职业规划更倾向于就业,那么选择与头部企业深度合作的产业型导师可能更为合适。这类导师能够将学术研究与实际应用紧密结合,为学生提供丰富的实习机会和行业资源,帮助学生更好地适应职场环境。

•最后,地域偏好也需要着重考虑。在一线城市,即使是普通导师也可能得益于当地丰富的科研资源和就业机会,为大家提供更优质的实习机会和职业发展平台。相比之下,偏远地区的大牛导师可能在资源获取上稍显不足,只在本地优势较大。

02 打好信息战

在通过三维定位法确定后,还需要做好充分的信息收集工作。大家可以通过“查历史战绩”来了解导师的学术实力和研究方向的稳定性,如利用谷歌学术等工具追溯导师过去十年的论文产出曲线,观察其研究的持续性、创新性和影响力。导师的历史论文记录有助于大家判断导师的学术能力,同时也能帮助大家了解导师的具体学术方向。

同时,“民间口碑”也非常重要。大家可以在各大社交平台、学术论坛和学生交流群(如绿群)中了解导师所在团队的口碑和氛围,一个良好的团队文化能够极大地提升大家的学习和研究体验。除此之外,大家还需要着重看硬件配置,因为许多热门方向少不了显卡的支撑。

例如,GPU集群的规模往往与实验室的科研实力和arXiv论文的更新速度呈正相关。一个拥有强大硬件支持的实验室,通常能够给大家提供更高效的研究工具和更前沿的实验条件,加速论文产出。

写在最后

头衔是学术资源的探测器,而非成功保障书。真正聪明的保研er,既得懂得借力头衔背后的实验室入场券,也得深谙“小课题组里当鸡头”的生存智慧。毕竟,导师的江湖地位终会随时间流转,而契合的学术基因才是科研长跑的核心引擎。老师祝各位保研er都能找到自己心仪的导师,适合自己的才是最好的!