【编辑推荐】在当今快速变化的世界中,跨学科思维已成为解决复杂问题的关键。传统认知里,科学与艺术似乎是分属不同领域的知识体系。但在解决社会问题时,通常既需要科学技术的硬核知识,也离不开协作、沟通与创造力等软技能。作为高中科学教师,艾尔·勒布朗正通过一种创新的教学方法来弥补传统科学教育中软技能的缺失。将科学与艺术结合,帮助学生理解抽象概念,同时培养他们的协作能力与创造力。

从气候变化到抗生素耐药性加剧,解决这些社会问题需要跨学科思维,既需要科学技术的硬核知识,也离不开协作、沟通与创造力等软技能。然而,传统的科学教育往往难以培养这些能力,导致STEM学科学生出现了“软技能缺口”,甚至因挫败感而放弃科学道路。在高中阶段,这种困境表现为逐渐失去学习兴趣,他们会说出“我不是学理科的料”或者“这些知识根本用不上”这类话。

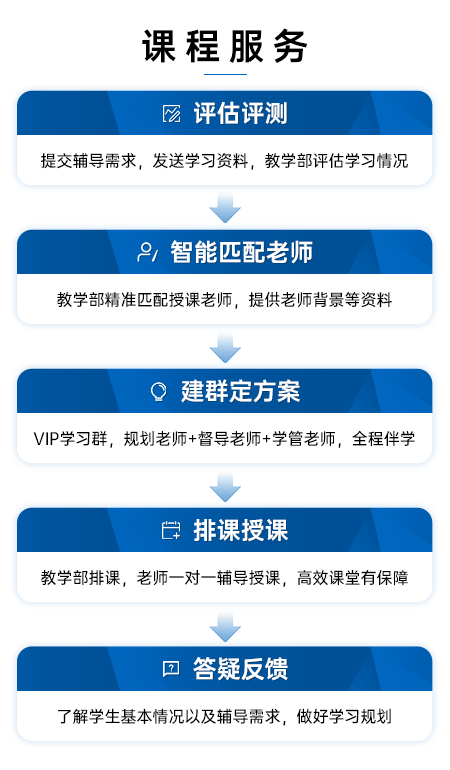

作为一名高中科学教师,我通过将艺术融入化学与生物课堂,成功扭转了这一局面——这种模式叫做STEAM教育。这并不是一种新概念,谷歌趋势显示,自2010年代初,公众对STEAM教育的关注度持续攀升。

研究表明,STEAM教育在不同场景中均表现出独特优势。例如,在三年级学生中,将艺术与“创客精神”(学生合作设计与创造物品的实践)结合,能提高自我效能感、学习动机及跨学科学习能力;在七、八年级科学课堂中,该方法提升了学生的参与度,培养了学生的反思能力;而在高中阶段,通过3D计算机建模与数学结合,学生甚至能构建出阿尼什纳贝弧形结构,从而深入理解原住民的知识体系。

创建实体的生物学模型

科学课程通常存在较高的认知门槛,因为它要求学生将抽象概念与定量推理相结合。而生物学尤其以细节繁复的图表著称,常常让人望而生畏。我的对策是让学生用橡皮泥、毛线编织或钩针工艺制作实体的生物学模型。

通过用黏土、织物等易塑材料构建实体模型,学生得以直观理解陌生的生物结构。这种方法在微生物形态辨析及人体细胞差异学习中效果显著,且比单纯看图或视频更具吸引力。

并非所有学生都擅长手工,但这恰恰成为契机——教师可以将学生分组,让艺术经验丰富的学生担任组内的“技术指导”,让他们从艺术方面重拾科学自信。

即使是基因信息流这类高度抽象的生物过程,也能通过艺术具象化。有免费资源可用于遗传学教学,比如用串珠模拟蛋白质结构、用折纸呈现蛋白质结构和病毒的形态、用3D打印制作酶分子模型,这些资源都是可公开获取的。其中,折纸因其低成本优势,成为展现细胞与分子结构的理想工具。这些活动以视觉化方式拆解复杂概念,让学生通过亲手创作来深化理解。

用化学创造艺术

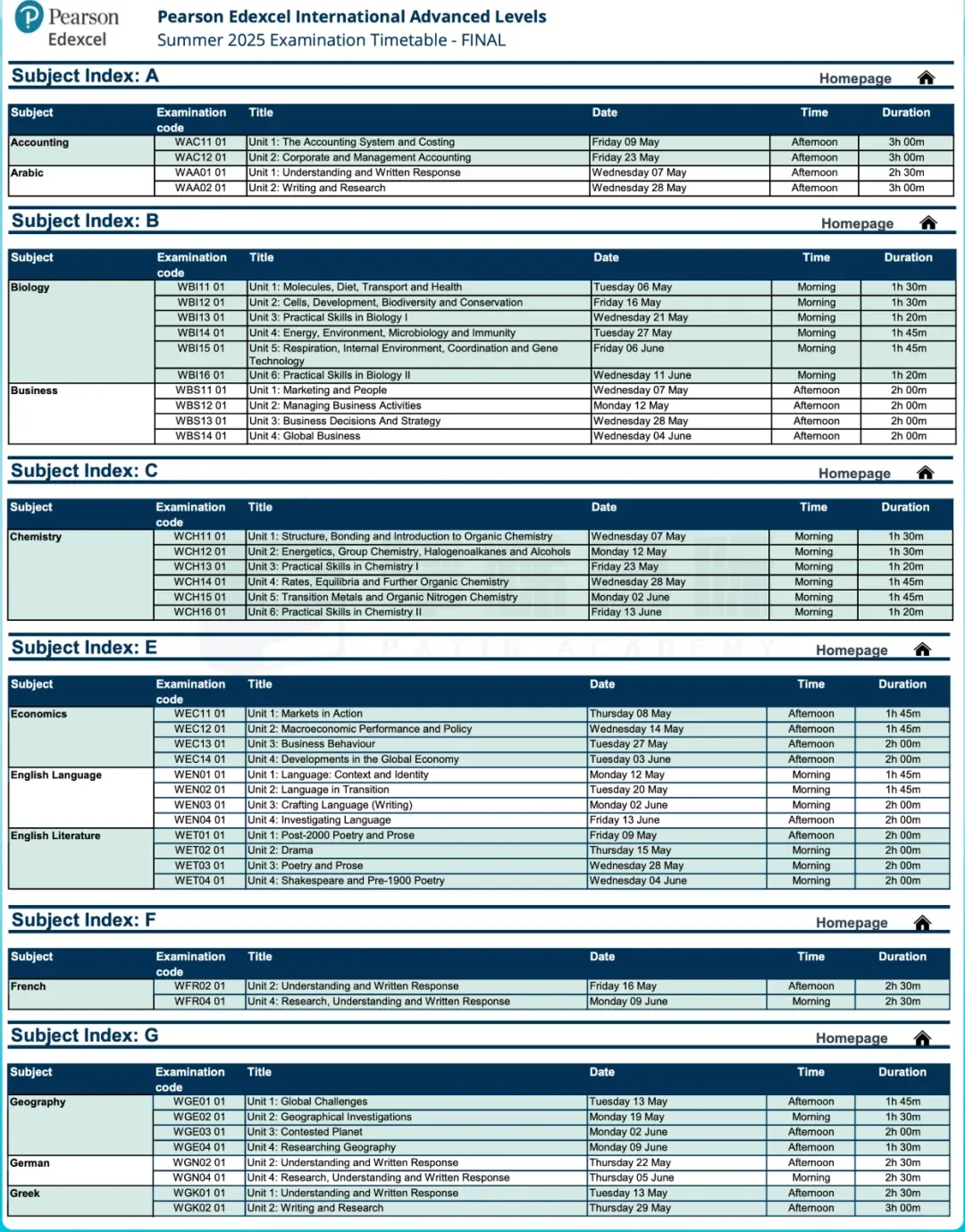

化学常被视为“艺术绝缘体”,因为提到化学,人们总联想到典型的试管与烧杯中的反应。但在我的课堂中,学生通过制作可降解颜料,探索环保化学反应,从而理解色彩科学原理与化合物命名的规则;用pH值敏感的姜黄书写“隐形密信”。

他们甚至研发出了可替代传统塑料的生物可塑材料。调整配方后,他们还能制作康普茶皮革、生物混凝土等创新材料。这些实验原料均安全无害且在超市就能购买,只是需要注意加热安全。

尽管成本略高于传统教具,但此类活动能引发关于环境可持续性的讨论,并打破化学课的枯燥循环,毕竟,传统课程鲜少让学生制作实物。最后,与生物学中的酶类似,3D打印的分子模型同样可应用于基础与有机化学,没有3D打印机的教室可以用牙签和软糖来模拟分子内的共价键。

STEAM:通向广阔科学共同体的桥梁

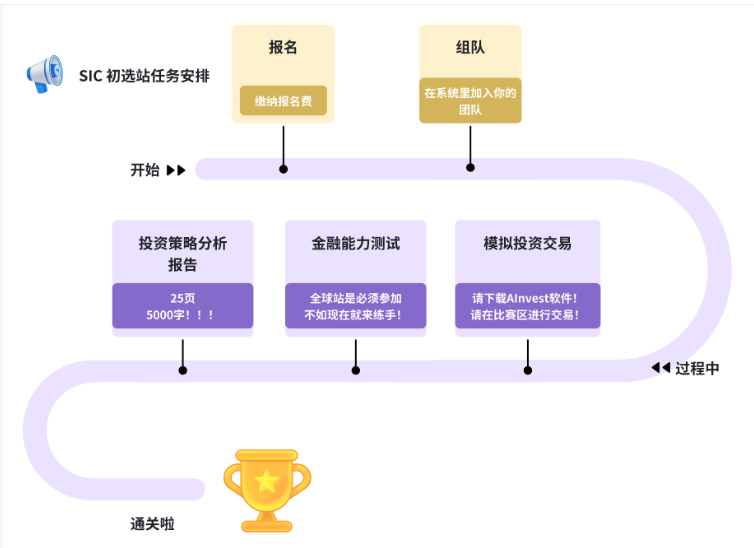

高中生常因自认“无力贡献科研”而感觉与科学界脱节。但事实上,科学共同体远不止期刊、会议与竞赛。

在我的微生物课上,学生在富含营养的琼脂平板上培育彩色细菌群落,创作“琼脂艺术”。这些琼脂平板含有细菌生长所需的所有营养物质,同时也充当画布。在创造艺术的过程中,学生也学习了细菌遗传学与生物技术,掌握临床及实验室常用技能。市售琼脂艺术套装选择丰富,既有适合AP生物课的高端套装,也有经济型版本,甚至有能将菌落图案转印至布料的材料。

完成作品后,学生可参与每年秋季的美国微生物学会琼脂艺术大赛,或杨百翰大学、普吉特湾大学等学校的校际赛事。其他创作还可投稿至“庆祝艺术”(我的学生曾经用病原体主题绘画参赛)或聚焦于海洋环保的“Bow Seat海洋意识竞赛”等平台。此外,学生可通过Canva、Behance等平台创作数字作品集,记录全年艺术与科学的融合轨迹。

尽管在教学中增加一项考虑因素难免产生负担,但将艺术融入科学课程既能对学生产生深远影响,对教师而言也有可持续性的益处。我的经验告诉我:学生往往乐在其中——艺术创作成为他们表达创意、协作探索,以及培养自己独特科学音韵的鲜活载体。