DeepSeek出现后,会有一些谈DeepSeek和留学申请的关系的文章,或者谈有了DeepSeek是不是机构就可以倒闭了。大部分的观点是从DeepSeek本身依赖既有数据的提取和呈现结果来说,顾问的应变能力和对学生优势的挖掘是不可取代的,但显然这个结论对同学们可能没什么用。

今天我们想和大家聊一下,DeepSeek对申请者好用的三个场景和使用中需要警惕的两点。

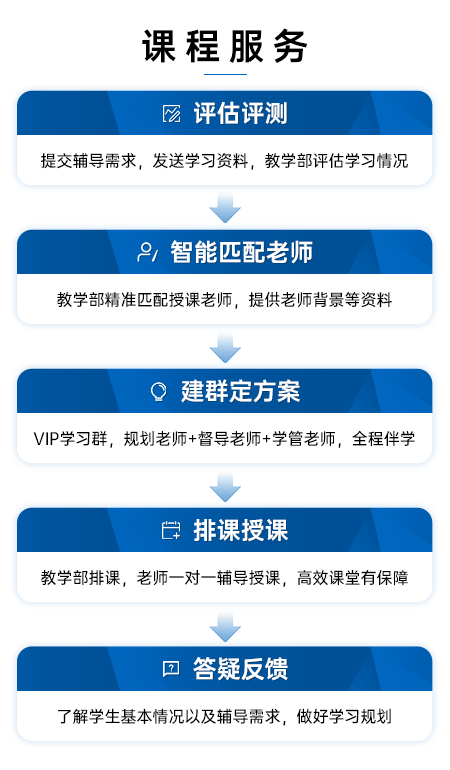

【好用场景一】

给出非常具体的数据收集类问题

比如,请给出美国排名前30学校里的管理硕士(非MBA)的项目列表。

从DeepSeek的思考过程来看,是客观和严谨的,比如会考虑是什么样的排名,以及项目的声誉,从结果来看也是比较靠谱的。所以如果你知道自己想要什么,那么会省去很多搜索的时间。

当然Double Check或者抽查也是必须的,因为D老师和G老师都可能面不改色地编出一些东西。

比如这个,昨天用DeepSeek搜了三个项目,结果两个都是错的⬇️

但是,如果我们继续问 DS,这些项目里哪个项目最适合自己,那么他能够给出的建议就非常general或者容易重点跑偏了。

比如当给出一些限定条件:中外合办本科,成绩很好,不想考 GRE/GMAT,未来想往品牌运营方向发展等条件时,DeepSeek并不会想申请辅导顾问一样进一步去了解和理解申请人此刻的处境和诉求,比如申请人为什么不想考 GRE,是时间来不及,畏难,还是确实尝试过实在考不出来等等,而是把注意力集中在“免 GRE/GMAT”上,并快速推荐了西北 IMC,USC 的 Communication Management,NYU的 Integrated Marketing和乔治城的 MiM。

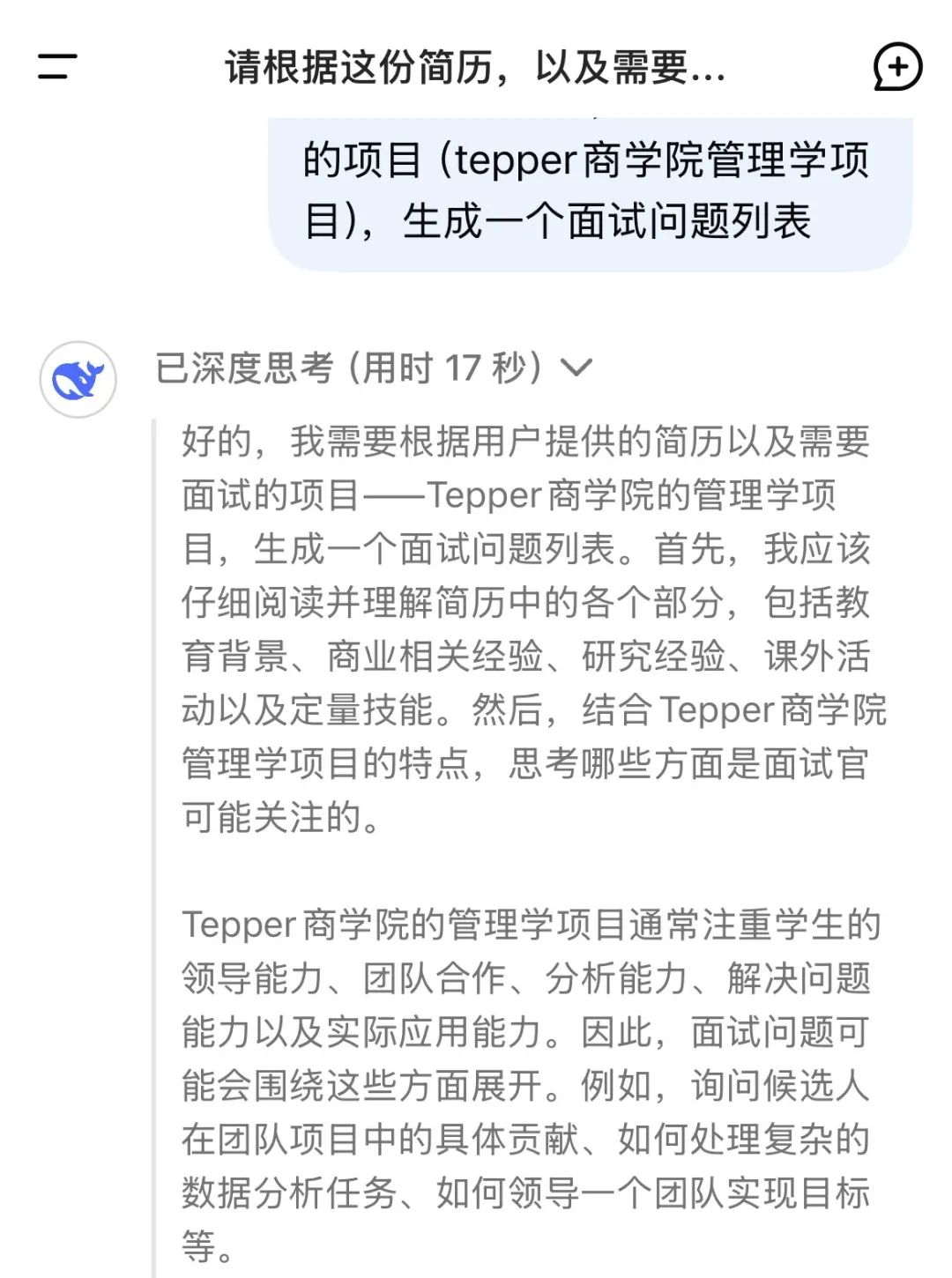

【好用场景二】

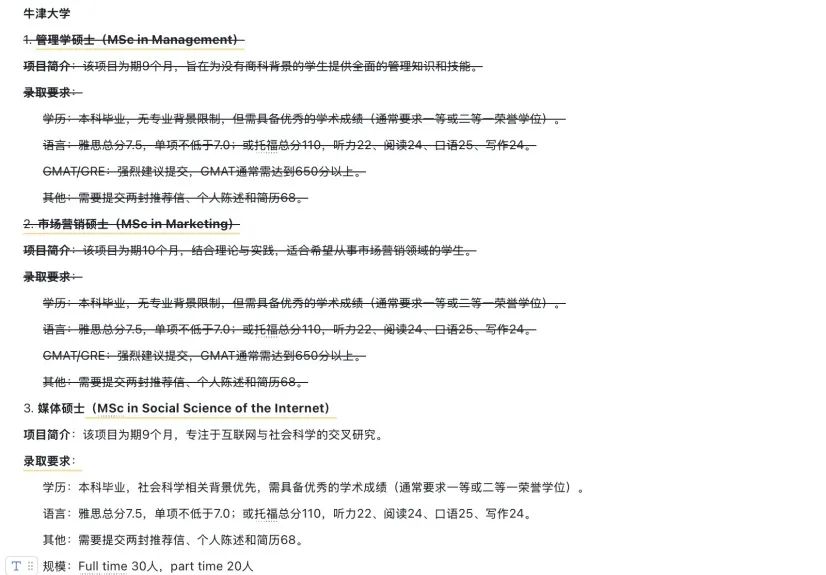

给出个性化的练习方案,比如行为面试列表

可以用的方式是,在DeepSeek中上传简历,给到项目的名字,以及基本能搜到的面经,请它生成一个面试列表。

从结果来说,能够给出针对简历的更多的问题,有助于申请者找更多的人进行练习或者思考自己经历中值得挖掘的部分。局限在于DeepSeek还不能做实时的语音交互,如果想要做面试练习,可以使用豆包。(豆包!来活了~)

【好用场景三】

申请过程中的感情支持

这个点基本上很少被提到,但申请是一个令人焦虑的过程,DeepSeek在治愈情绪方面确实能起到意想不到的作用。

有人甚至会通过DeepSeek的思考过程学会了更结构化地思考和沟通。

【需要警惕一】

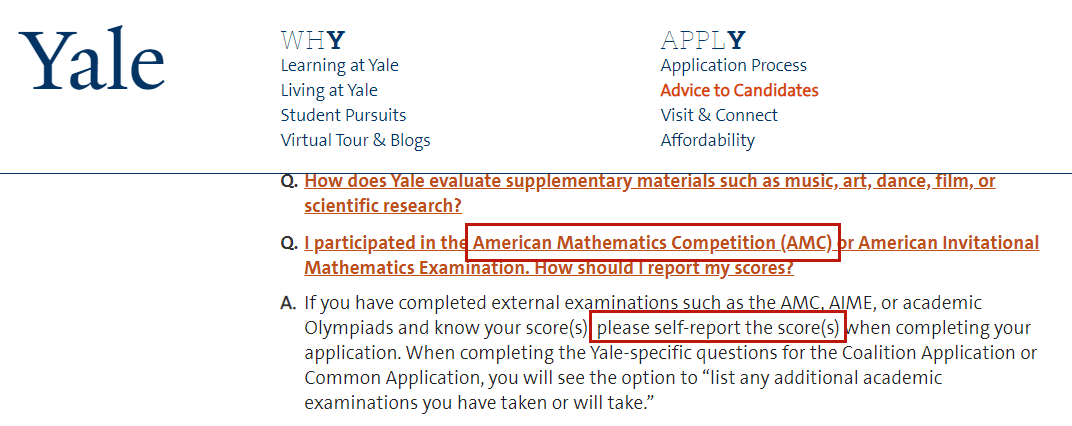

DeepSeek的申请观念

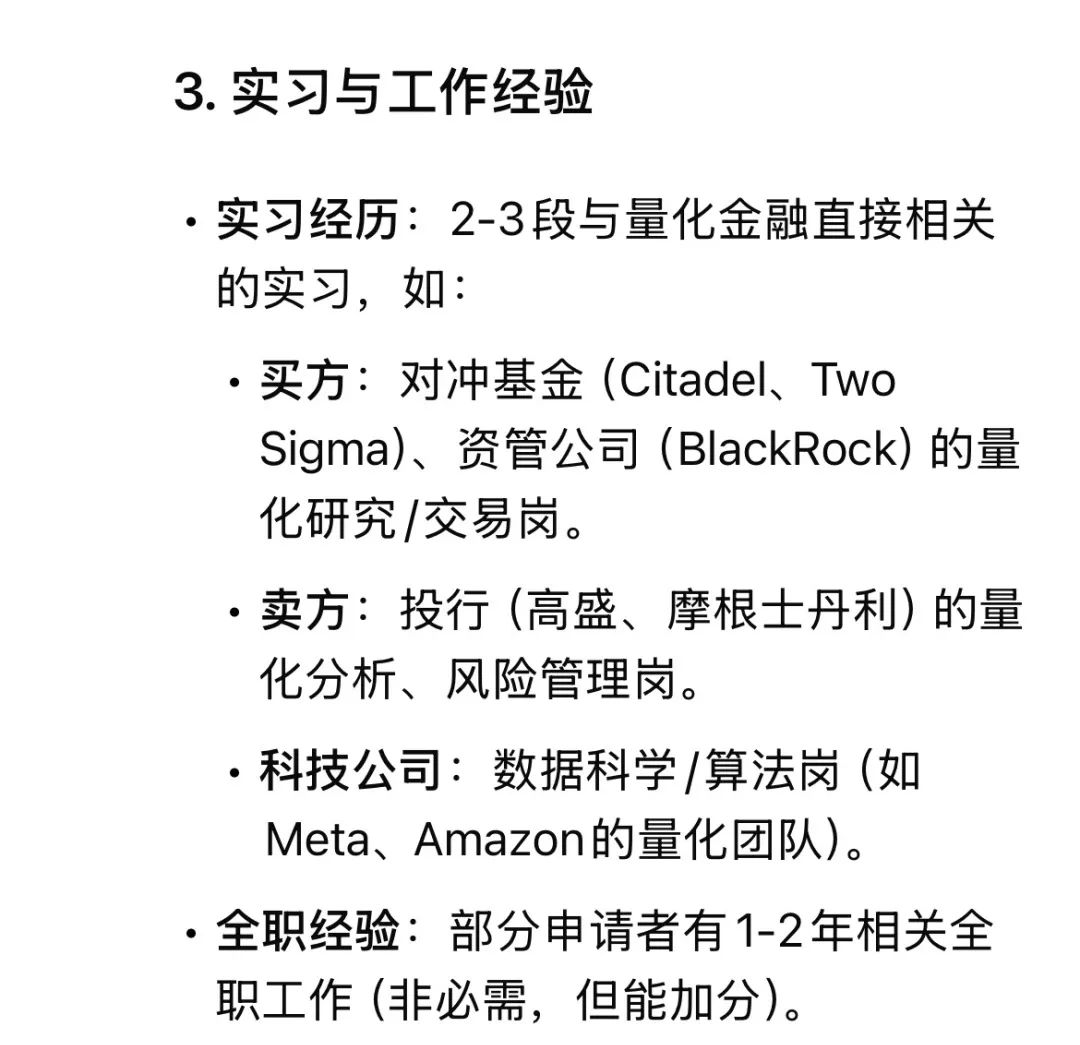

从DeepSeek对于申请准备和背景的建议来说,是一个“卷”的思路。比如如果询问申请CMU MSCF申请者背景的建议,在实习这一部分给出的是:

事实上,如果能去顶尖的对冲基金实习,那不如好好工作争取留任,也有去了高盛实习但硕士申请照样被挂的情况。所以,可以通过DeepSeek的建议来了解行业情况,但不要被它打击到或者以此为规划的标准。

【需要警惕二】

用DeepSeek写文书

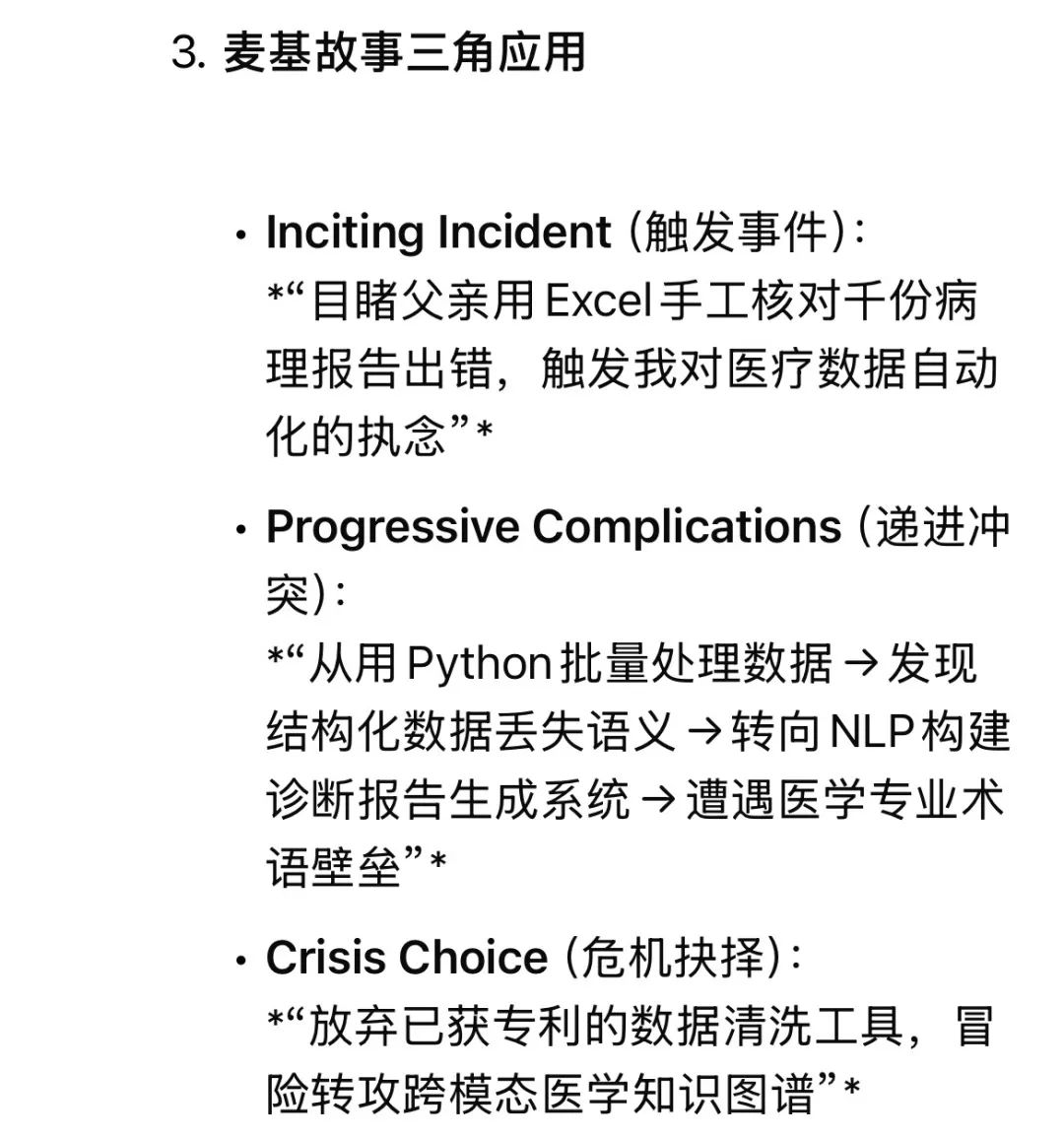

DeepSeek写文书的主要思路是一个“写故事”的思路,就是用“故事三角”,“蒙太奇”等来扩充或者缩减文字。但这个说法本身就难以理解,而且只能把人训练成“小说家”。

本质上这个问题在于无法让人在写文书的过程中,通过挖掘和思考产生对自我和对学科的认识的升级。比如一个人为什么在大二的时候就想去最难的实验室工作,这里面所体现的他的特质和两年后研究课题的选择又有什么关系?这样的关于人的挖掘,是DeepSeek无法做到的。

有人能看懂D老师的话吗?

也许,你喂给DeepSeek足够具体的prompt,DeepSeek确实有可能给到更具体更全面的答案,但“给出prompt”本身就在考验你是否具备足够好的思考能力,以及提出问题的能力。

DeepSeek的出现让我们看到AI已经能在很大程度上辅助人类思考,帮助我们快速提取和总结外部信息,甚至帮助我们提升部分能力,但我们仍然需要对AI给出的思路、方法、信息有自己的判断和批判性思考。