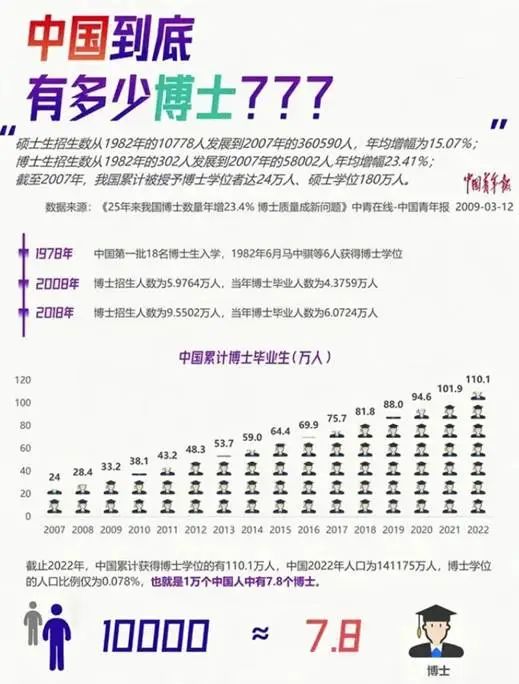

过去5年,我国高等教育“扩军”势头迅猛——国务院学位委员会数据显示,2020至2023年新增博士学位授权点超1500个,仅2023年拟新增博士学位点830个,相当于平均每天诞生2.3个博士点。

然而,博士生招生规模却未同步“狂飙”:教育部统计,2023年博士生招生人数约13.9万,同比增幅仅5%,远低于硕士扩招速度(同年硕士招生超130万,增幅近8%)。

一边是高校“博士点大丰收”,一边是博士生人数“小步慢跑”,背后的原因究竟是什么呢?对于想要读博的我们又有哪些要注意的呢?

图源:小红书

01为什么博士招生规模没有大幅扩大?

限制博士生招生规模扩大的核心矛盾在于:数量扩张与质量保障的失衡,以及学术供给与市场需求的结构性错配。

1、就业市场供需失衡

博士毕业生数量增速远超高校、科研机构及企业对高端人才的需求增速,导致就业竞争加剧,形成“买方市场”,导致就业时“学历通胀”。

传统学术型博士培养偏重理论研究,但企业更需应用型人才。若扩招仍以学术博士为主,可能进一步加剧就业结构性矛盾。

2、资源约束与培养能力瓶颈

博士生培养高度依赖导师的指导能力,但优质导师数量有限。扩招可能导致师生比失衡,影响培养质量。此外,科研设备、实验室资源、课题经费等难以同步增长,尤其是基础学科和部分冷门研究领域。

3、政策导向的结构性调整

国家强调理工农医、交叉学科及关键领域(如芯片、人工智能)的学科建设,需优先保证战略领域的博士招生,而非全面扩招。政策还要求提升专业学位博士比例(如工程博士、教育博士),推动学术型与专业型博士分类培养,传统学术型博士的扩招可能受限。

4、社会对博士的需求变化

博士培养周期长,扩招可能加剧“35岁焦虑”,导致部分学生在就业市场失去年龄优势。并且随着“唯学历”观念淡化,企业更注重实际能力而非学历标签,博士学历的“红利”减弱,倒逼高校谨慎扩招。

02现在读博士性价比还高吗?

对于正在考虑是否读博的本科生和硕士生来说,读博的性价比是一个需要结合个人目标、学科特点、就业趋势综合判断的问题。老师从以下四个维度分析,帮助大家理性决策。

1、职业发展:是否必须靠博士学历“镀金”?

对于想要在学术界打拼的同学来说,博士学历是进入高校或科研机构的硬门槛,几乎是唯一路径。要注意的是,学术岗位竞争激烈,高校“非升即走”压力大。2023年部分985高校讲师岗位录取比例已低至1:50,且对论文、项目要求极高。

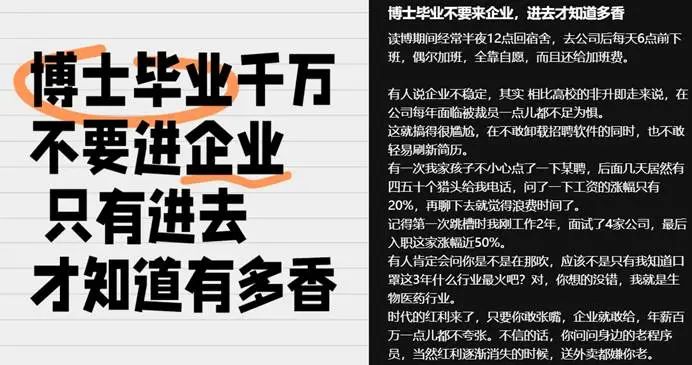

而在企业界,某些领域(如医药研发、人工智能、芯片设计)的头部企业仍青睐博士,起薪大多高于硕士(部分行业差距可达30%-50%)。然而,多数企业对博士的需求有限,更看重实际经验。若研究方向与产业脱节,可能面临“高学历低匹配”困境。

总的来说,若目标是学术界,读博是刚需,但需提前评估科研成果潜力;若目标是企业高薪技术岗,优先选择与产业结合紧密的学科(如AI、新能源、生物医药),并关注企业联合培养机会。

图源:小红书

2、时间成本:5年读博vs.3年工作经验,哪个更划算?

显性成本:读博周期通常4-6年,期间收入较低(国内博士津贴普遍每月3000-5000元),而同龄硕士已积累职场经验和薪资涨幅。

隐性成本:博士毕业后面临“35岁焦虑”,部分企业招聘存在年龄限制;长期专注学术还可能导致社交圈狭窄,职场适应性较弱。

老师在这里简单估算一下:假设硕士毕业年薪20万,5年工作经验后薪资可能达40万+,而博士毕业起薪约30万,需数年才能追平差距(部分行业例外,如顶尖药企博士起薪可达50万+)。当然,有些领域例外,如:基础学科(如数学、理论物理)或需要长期积累的领域(如考古、历史),博士学历的长期价值更高。

3、市场需求:博士学历还是“稀缺资源”吗?

2023年我国博士毕业生人数突破7万,而高校教职年均新增岗位不足2万,大量博士涌入企业,竞争加剧。而企业端对博士的偏好呈现两极分化:尖端技术岗需求旺盛,普通岗位更倾向硕士。

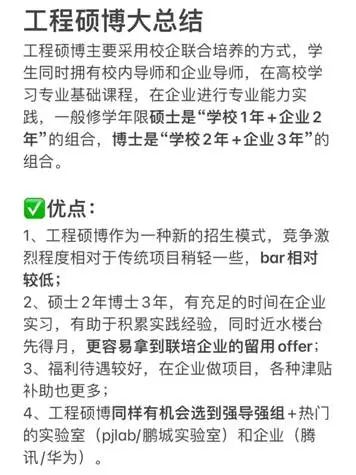

与此同时,国家力推工程博士、教育博士等专业学位,培养目标直指产业需求。例如,华为与高校联培的工程博士,毕业即签约,起薪高于学术博士。

总的来说,学术博士内卷严重,需有顶尖论文或导师资源支撑;专业博士正处于政策红利期,与企业合作紧密。因此,选择读博类型的时候,也需要仔细考虑。

图源:小红书

4、个人适配性:你适合读博吗?

科研热情vs.功利心态:若对科研无强烈兴趣,仅为“逃避就业”或“提升学历”读博,很可能会因论文压力、延期毕业等问题中途崩溃。

抗压能力:博士生抑郁、焦虑比例显著高于其他学生群体(据《Nature》2022年调查,全球40%博士生因学术压力寻求心理帮助)。

导师与平台资源:导师的学术影响力、项目资源、人品风格直接决定读博体验。若导师散养或压榨,性价比断崖式下跌。

读博士性价比高不高?没有标准答案,只有适配选择!

①适合读博的人群:目标明确想进高校/科研机构、研究方向与新兴产业高度契合(如AI、量子计算)、具备较强抗压能力,且能获得优质导师支持。

②慎重读博的情况:只为“学历光环”而读、专业就业市场对博士需求有限(如文科部分领域)、无法接受长期低收入和不确定性。

03哪些专业的博士好就业?

1、高需求领域:国家战略与产业前沿

(1)人工智能与信息技术

就业方向:算法工程师、AI研究员、自动驾驶技术专家、大数据科学家等。

①企业需求旺盛:华为、腾讯、字节跳动等大厂及独角兽企业持续高薪招聘博士,尤其是自然语言处理(NLP)、计算机视觉等领域。

②政策支持:国家将人工智能列为“新基建”核心,高校与企业联合培养项目多(如清北与华为联培项目)。

③薪资普遍较高:应届博士起薪普遍30万-60万(部分顶尖人才可达百万)。

图:华为“天才少年”计划部分入选名单

(2)新能源与碳中和

就业方向:电池技术研发、氢能工程师、碳管理咨询、光伏材料科学家等。

由于产业处于爆发期,新能源汽车(宁德时代、比亚迪)、光伏(隆基绿能)、储能等领域急需高端技术人才。

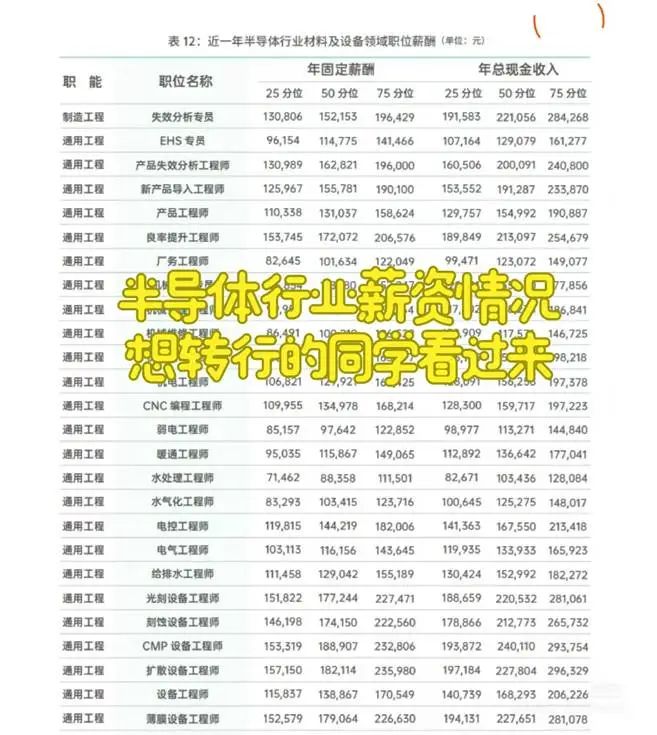

(3)集成电路与半导体

核心学科:微电子、电子科学与技术、集成电路工程。

就业方向:芯片设计工程师、半导体工艺专家、EDA工具开发等。

①“卡脖子”技术领域需要大量人才:国家实验室、中芯国际、长江存储等企业高薪吸纳人才。

②政策倾斜:半导体行业博士可享受地方人才补贴(如上海、深圳落户+住房优惠)。

图源:小红书

2、稳健领域:基础学科与交叉学科

(1)数学与统计学

就业方向:金融量化分析师、数据科学家、算法工程师。

①跨界能力强:数学博士在金融、互联网、人工智能等领域均有高适配性。

②技术壁垒高:数学建模能力在算法岗位中具有不可替代性。

(2)物理学(尤其是应用物理方向)

就业方向:光学工程师、量子计算研究员、新能源材料研发。

①量子科技、核能等前沿领域需求增长;

②半导体、精密仪器等产业对物理背景博士认可度高。

(3)交叉学科(如生物信息学、纳米科技)

就业方向:跨领域研发岗、科技政策咨询、创新项目管理。

①复合型人才稀缺:企业倾向于招聘能打通多学科壁垒的博士;

②科研机构与新兴产业(如合成生物、脑机接口)需求明确。

3、政策红利领域:专业学位博士

国家近年大力推广专业学位博士,就业优势显著:

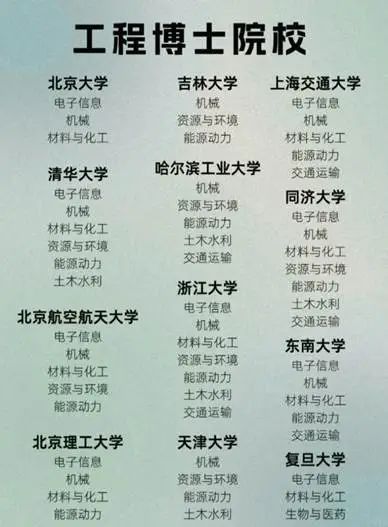

(1)工程博士

①校企联合培养(如清华-腾讯联培项目),毕业直接进入合作企业;

②聚焦产业痛点,如智能制造、航空航天等,薪资高于学术博士。

图:部分开设工程博士的院校

(2)教育博士

①高校行政管理、教育政策研究岗位刚需;

②部分省份针对教育博士提供编制内岗位优先录取。

(3)临床医学博士

①三甲医院招聘门槛已普遍要求博士学历;

②科研与临床结合,职业发展路径清晰。

4、需谨慎选择读博的领域

(1)传统文科(部分方向)

①学术岗位饱和:文学、历史、哲学等专业高校教职竞争激烈(985高校讲师岗位录取率常低于5%);

②企业需求有限,转行成本高。

(2)冷门理工科

天文学、地质学等学科就业面窄,且高度依赖科研经费。如果无法进入顶尖团队或国家项目,可能面临转行困境。

总结:选择比努力更重要

理科生优先关注:人工智能、半导体、生物医药、新能源;

工科生重点布局:专业学位博士(工程博士)、交叉学科;

文科生可转向:教育博士、数字经济相关交叉领域。