“很抱歉,我们今年博士名额有限,要不,你试试申请科研经费博士吧?”小博身边常有同学在联系博导时遇到此类情况。那么,究竟什么是“科研经费博士”呢?它和我们经常谈及的普通博士有何区别?是不是很难申请?……快跟着小博,做个全面的盘点和梳理吧!

来源:网络

《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》来源:教育部文件

01源起

我们都知道,想要读博,得先要拿到“国家—学校—学院以及到导师个人”的招生指标。

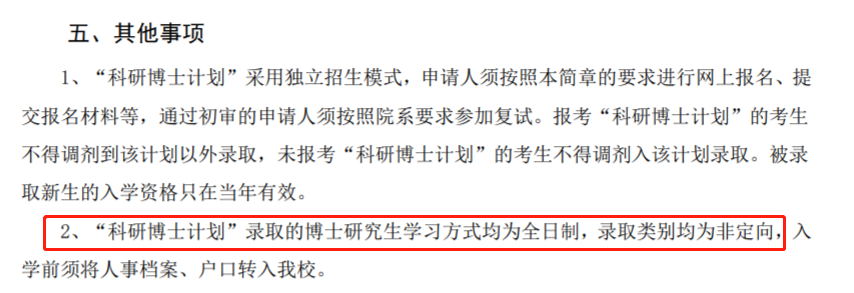

上世纪八十年代,大陆才开始招收第一批博士研究生,基本不存在“名额不够、要排队多年”这样的情况;

随着学历教育的“大回血”,每年下发的博士指标开始不能满足于读博的人数需求,很多考生只能“苦等”甚至放弃;

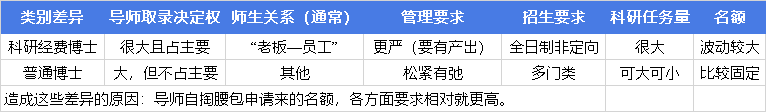

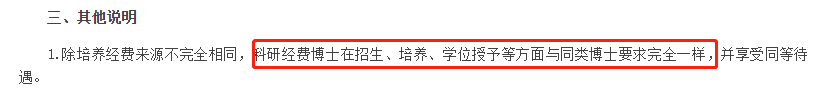

于是近年来出现了“科研经费博士”这样的概念;即“导师利用自己的科研经费向学校、国家申请到额外的招生名额供考生报考”。在国家科研经费有限,不足以提供更多的博士培养需求的情况下,这是一个新兴的“补救方式”;通常“科研经费博士”属于高校招收博士的“专项计划”;

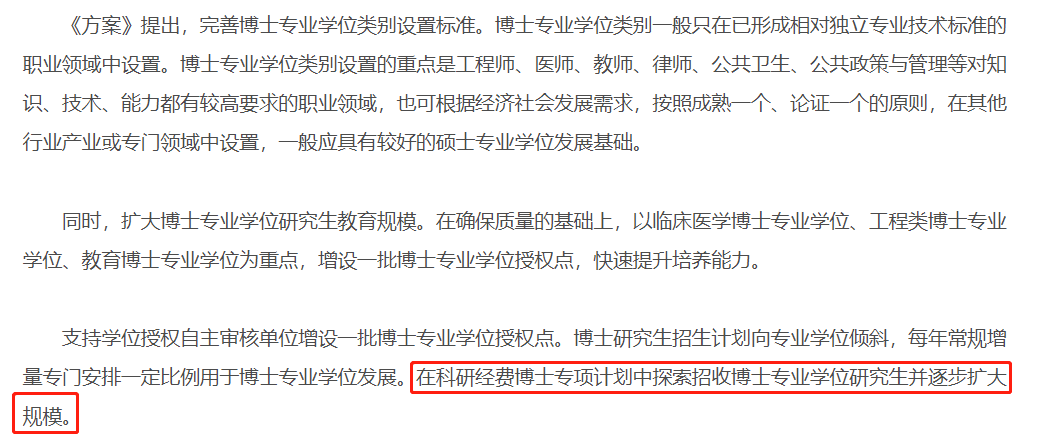

2019年教育部启动探索实施“科研经费博士研究生专项招生计划”,遴选了部分高校作为试点高校,增设专项招生计划。

来源:教育部官网/微信公众号“学术之路”

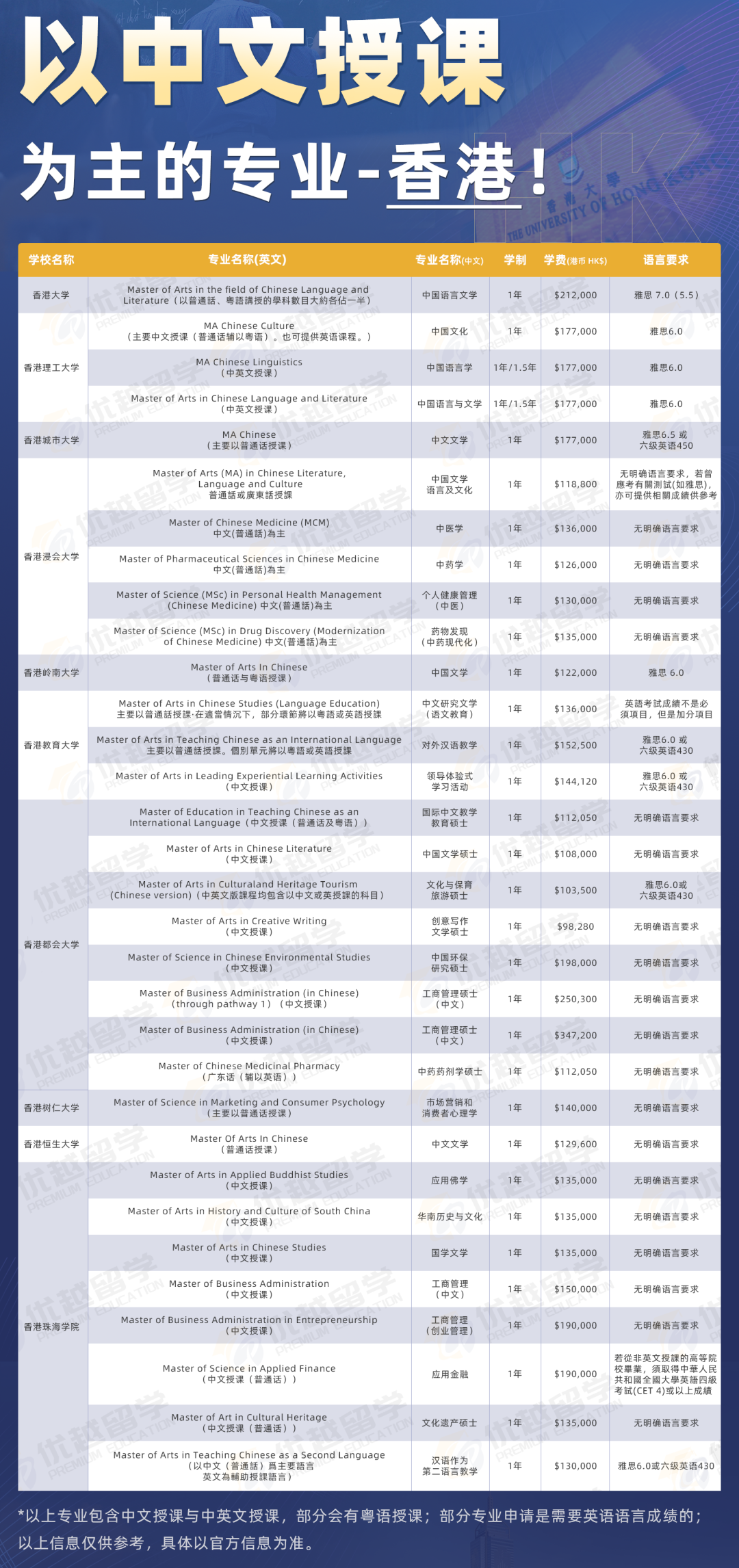

02各项指标对比

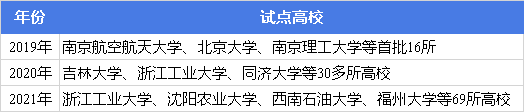

1、导师制度从导师制度来看,科研经费博士和普通博士在“导师录取决定权、师生关系、导师管理”等方面均有差异。

来源:自制

中国科学院金属研究所科研经费博士招生要求

北京大学科研经费博士招生要求还有一个值得注意的是:

- 普通博士的报考流程,一般是先联系博导,博导同意后即开始走后面的程序;

- 科研经费博士的报考,除了考生自己,导师个人还需要向本单位提出申请,再由单位(学院)汇总后报研究生院审批,过程相对繁琐。

除了这些差异,二者还是有一些共性:

- 在团队中扮演的角色基本相同,不存在区别对待;(前提是你别无所事事,让导师觉得花了“冤枉钱”);

- 和普通博士一样,只要辛勤干活,导师都会在物质上给与补贴;

- 对于科研进度,导师都会提供同等多的关注,毕竟如果你们毕不了业会影响双方的各种利益;

- 作为新生的第一年,除了自己要选课、上课,老师很可能让你担任助教,平时协助他自己的教学。

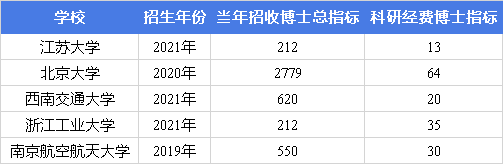

2、招生人数

- 科研经费博士:招生数量较少;

- 普通博士:学术型/工程类依旧占据主体。

解读:科研经费博士作为专项招生计划中的一部分,首先需要比较复杂的名额申请流程。导致很多导师不到迫不得已不会轻易去走这个麻烦的程序。最终造成了想拿到这个名额,会有着不小的难度。

数据来源:学校官网文件

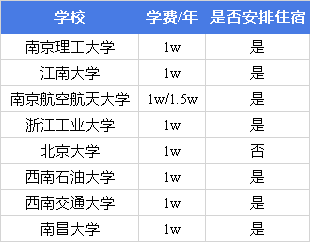

3、学费学费

科研经费博士学费数据来源:学校官网文件可以看出,科研经费博士和普通博士(全日制学术型博士)的学费是大致相当的,基本在1w/年。

注意:“普通博士”只要不挂科、不违纪,学费会另以学业奖学金的形式发还学生;但是一般情况下,科研经费型博士就不再享受“学业奖学金”了。

住宿费个别高校对“科研经费博士”不提供住宿,等于在就读高校后需要自行去外面租房,如果是在二三线城市还好,要是到了“北上广”这些城市再租房,压力还是不小的。

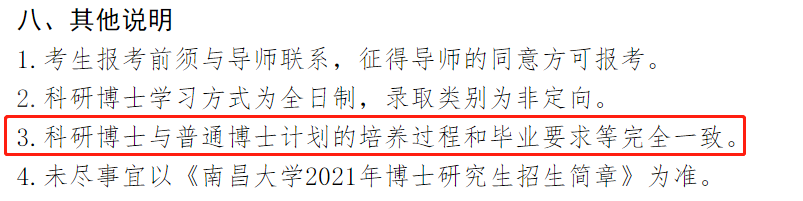

4、培养模式

学校层面二者基本相同,包括采用一套体系的“学分制、课程配置以及毕业要求”。

南昌大学2021年“科研经费博士”招生通知

中国科学院金属研究所2021年“科研经费博士”招生简章

导师团队层面

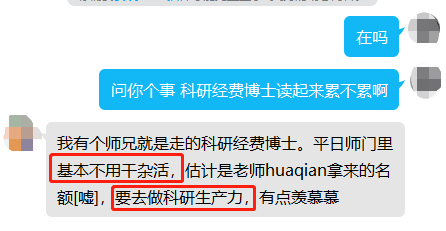

- 科研经费博士:去干“杂活儿”的几率要小一些,大多数时间都会专注于具体的项目实践;

- 普通博士:报账、出差、学术会议、做课件、做汇报材料,基本都少不了,要处理的事情相对比较杂。

来源:小科身边的“圈内朋友”

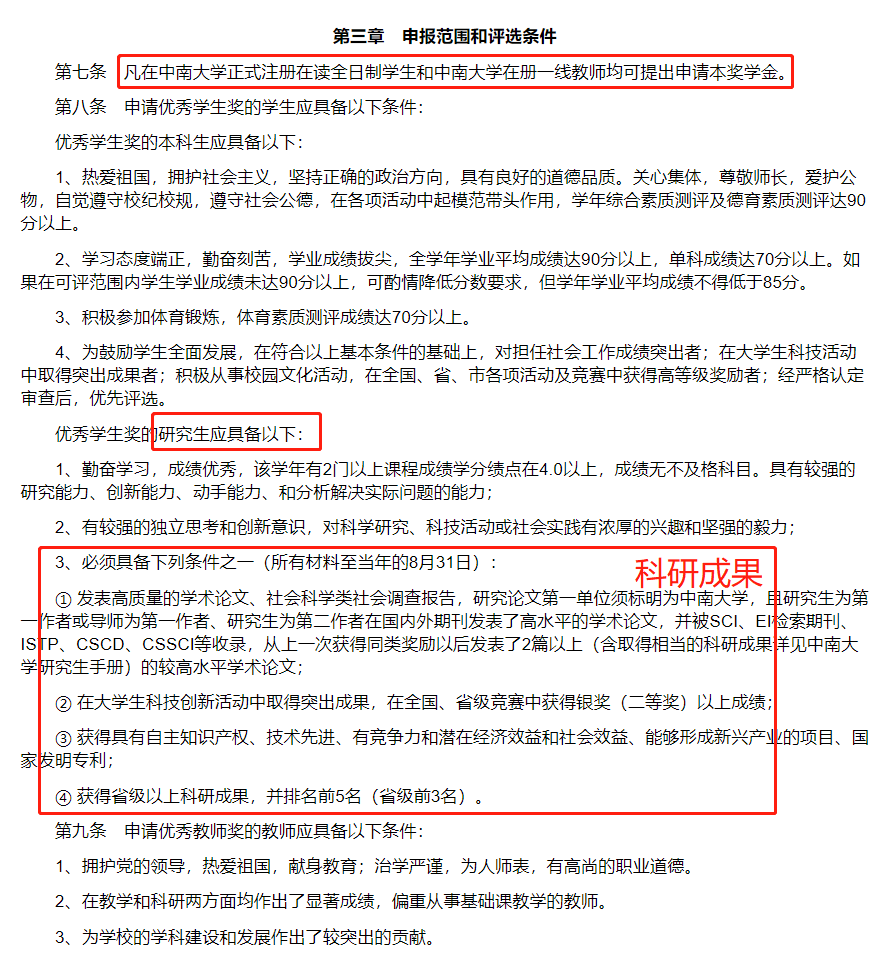

5、奖助体系科研经费博士一般不享有普通博士那样的奖助标准,但是符合学校规定条件的学生可以参评“国家奖学金”和学校的其他“社会奖助学金”。

中南大学的各项“社会奖学金”

中南大学“比亚迪”奖学金评选标准

解读:科研经费博士享受不到普通博士生每个月能拿到的几千块的助学金,还有像开学那样的“新生奖学金(校级奖学金)”,但是仍然可以通过平时的科研成果去争取一下“国家奖学金、各类社会型的奖助学金”,也算是可以“贴补家用”。

6、学校生活日常和就业

科研经费博士

- 在学校内,基本都是直接参与到导师的课题、项目中去,目的性比较强,导师一般不会放任你去做与他的课题无关的研究,因此学习的自由度较差;

- 毕业后,很多科研经费型博士都会选择这几年一直专攻的放向,包括继续留在导师团队继进行“博士后”研究的人也不在少数,其方向性更强。

普通博士

- 既有专攻团队研究的,也有不少人可以自行开展自己感兴趣的研究,导师的“控制”不是很强,学习的自主性和自由性也较高;

- 毕业后的职业选择度更广,如果在校期间已经是“另辟蹊径”开展了新的研究方向的同学,毕业后留在原团队的可能性就越低。

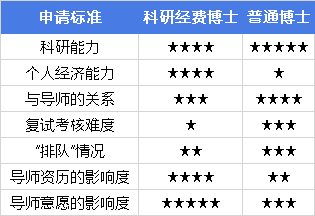

7、申请成功的可能性小博结合了身边同学的申请经历,为大家总结了一下科研经费博士和普通博士的各项申请标准。(以★数量代表各项标准的重要性或关系程度,5颗★为满分)

来源:自制

- 科研能力,始终是能拿到博士入学门槛的核心要素;

- 当你的经济条件一般时,申请“科研经费博士”的难度要更大,因为你联系的导师很可能会让你承担“经费”支出。而动辄几万甚至上十万的自费,其实已经接近“工程博士”了;

- 与导师的关系越好(相互之间越了解、共同语言越多),越有可能申请到“学术型”的博士名额;

- 如果都能进入到复试阶段,那么“科研经费”博士的上岸难度要更小,因为你在已经在初审阶段得到了导师的认可,并且已经帮你提交了各种申请表(你已经是导师的盘中餐了);

- 科研经费博士由于导师每年的指标不确定,相比普通博士的名额,波动性较大,所以一般不存在为了读“科研经费”博士而早早排队的情况,一般是当年就能有一个“准信”;

- 导师的资历越高,科研经费越足,越容易申请到“科研经费博士”的增补名额;

- 普博的招生受博导意愿的影响很大,但是科研经费博士的现状是,导师要很确定想要你,才会愿意为你去争得一个席位,而一旦能争取到,即使你有竞争对手,也基本可以放宽心;

因此,对于不知道如何选择的同学来说,可以参考上面的这些标准。

03相关Q&A

1、完全是导师来“垫资”吗?虽然,明面上是博导需要自行向学校递交申请书,并从个人科研、项目经费中拨出一部分作为新增招生名额的条件,但是,不是所有导师都愿意为你出这个钱。

也就是说,导师会按照规定走程序把经费从项目中拨出并上交学校,但是很有可能由你自己承担一部分。可能是一小部分,可能是大部分,甚至可能是全部,变成了你自己花钱为自己买了一个博士名额指标。所以在联系博导的时候,一定要把这个事情问清楚,如果能从往届上岸的师兄师姐那里了解情况就更好了。

2、想去尝试“科博”,有哪些注意事项?

- 未与博导达成关于“经费支出”的协议之前不要轻易决定报考(是否导师全部提供,自费的比重占多少);

- 报考前细致了解高校的招生以及培养政策,尤其像“是否提供住宿”这类要格外关注;

- 报考前,找机会了解导师对于“科博”的资助情况(每个月能拿到多少工资);

- 复试仍不可大意,即便导师事前有青睐或允诺,要是后面表现不佳,博士招生的标准仍是“宁缺毋滥”,导师随时可以放弃这个指标;

- 即便个人条件宽裕,也应该先去争取一下普通学术型博士的可能;

- 申请到“科博”后,要有一个“不会比普博读的轻松”的意识,因为导师是花了钱让你进来的,你需要承担为导师“创收”的责任;

- 介于“科博”招生指标的灵活性,应该比申请“普博”更早的联系导师,尽早与导师建立互信和了解。

通览全篇,“科研经费博士”与“普通博士”存在一定的差异,但两者申请难度都不小,要做足充分的安排和打算;尤其是“科研经费博士”这类特殊的申博方式,更需要我们提前搜集信息、联系导师、有的放矢地准备,才能让博导找不到拒绝你的理由!!!