今年美高和美本的录取形势依旧紧张,Top30高校的申请难度愈加提升。

当前美国留学竞争的激烈程度,背后有着中国家长对于优质教育资源持续追求的深层原因。

自21世纪初开始,中国学生逐步成为赴美读高中的主要群体。2017年达到约4.4万人,为历史高点。此后虽然数据有所下降,但至今仍保持在每年超过1万名学生的水平。

美高在中国的持续热度,也与后续的美本申请密切相关。

或许你听过这样的说法:“让孩子读美高,申请大学就不用再进入国际生的池子,会更有优势。”结合今年早申结果来看,不少就读于海外高中的中国学生确实收获了不错的录取结果,这一观点似乎得到了验证。

但情况真的是这样吗?以美高身份申请美本,就不算国际生了吗?在大学申请中,本土生与国际生之间的区别究竟是什么?

1美国高校如何定义“本地生”

从深入了解美国高校招生政策的角度来看,“国际生”这一身份在不同学校中并没有统一的定义。

美本招生一大特色在于对学生背景的多样性要求。

通常,国际生录取比例约为总招生名额的5%-10%。这种配额制度既维护了美国本土学生的录取机会,又保留了校园文化的多元化。

有些高校还会根据学生来源地进行更为精细的控制。例如,为了避免某一国家或地区学生数量过多,招生委员会会设置隐性的地区比例限制。因此,中国学生在申请中除了与来自其他国家的学生竞争,还要面临同胞之间的内部竞争。

因此,“国际生”身份在一定程度上成为中国学生申请美本的一项劣势。

如今,申请美本的中国学生在“身份”方面呈现出更多样化的情况。例如:

A类:中国护照、无绿卡,就读于中国大陆高中B类:美国护照,就读于中国大陆高中C类:中国护照、有绿卡,就读于中国大陆高中D类:中国护照、无绿卡,就读于美国高中E类:中国护照、有绿卡,就读于美国高中

其中,A类学生无疑属于国际生,而在其他几类中,最常见的就是D类和E类,即在美高就读的中国学生。

那么,如果在美高就读四年,申请美本时就可以作为本地生吗?

需要明确的是,从法律身份角度而言,只要持F-1签证,即使在美国完成了完整的高中学业,在大学申请阶段仍然属于国际学生的范畴。

但是,学校招生并不跟着法律走,法律定义的是你的国际身份,而招生官需要考虑的是把你放在哪个池子里。

就比如以藤校为代表的美国顶尖本科在区分本地生与国际生时,并未采取统一的标准,不同学校在“国际生”身份的认定上有各自的依据。

在美国大学的官网申请页面中,除了“新生申请(First-year)”之外,通常会设有“国际申请者(International applicants)”的单独通道。在这一通道中,可以查看各校对“国际生”的具体定义。

一些州立大学在政策上相对灵活一些。如果F-1签证持有者在该州完成了高中课程,有时在申请阶段可以享受类似于州内生的一些政策优惠。

通常来看,美国大学对国际生的认定主要有以下两种方式:

一是依据申请者的公民身份或绿卡情况。

二是根据申请者所就读高中的所在国家进行划分。

一、公民身份与绿卡为判断标准

申请者不是美国公民,或未持有美国永久居留权(绿卡),则会被视为国际申请人。

公民指拥有美国国籍,通常持有美国护照。绿卡则是美国的永久居民身份证明,持有者保留原国籍,使用本国护照,但拥有在美长期居住与工作的权利。

一些藤校及知名高校如麻省理工学院、斯坦福大学均采用此标准。

例如:

麻省理工学院指出,所有未拥有美国公民身份或永久居民身份的申请人都视为国际生,与其居住地或就读学校无关。

斯坦福大学表示,没有美国国籍或绿卡的学生将被归类为国际申请人。

约翰霍普金斯大学则明确指出,国际生身份完全依据国籍判定。

二、高中所在国家为判断依据

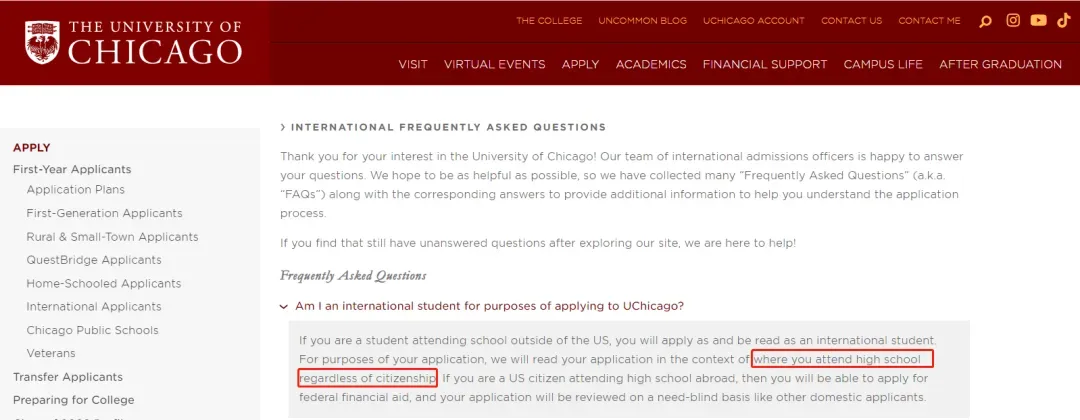

另有很多高校则依据学生所读高中的地理位置来决定其申请身份,这类学校包括康奈尔大学、芝加哥大学和哥伦比亚大学。

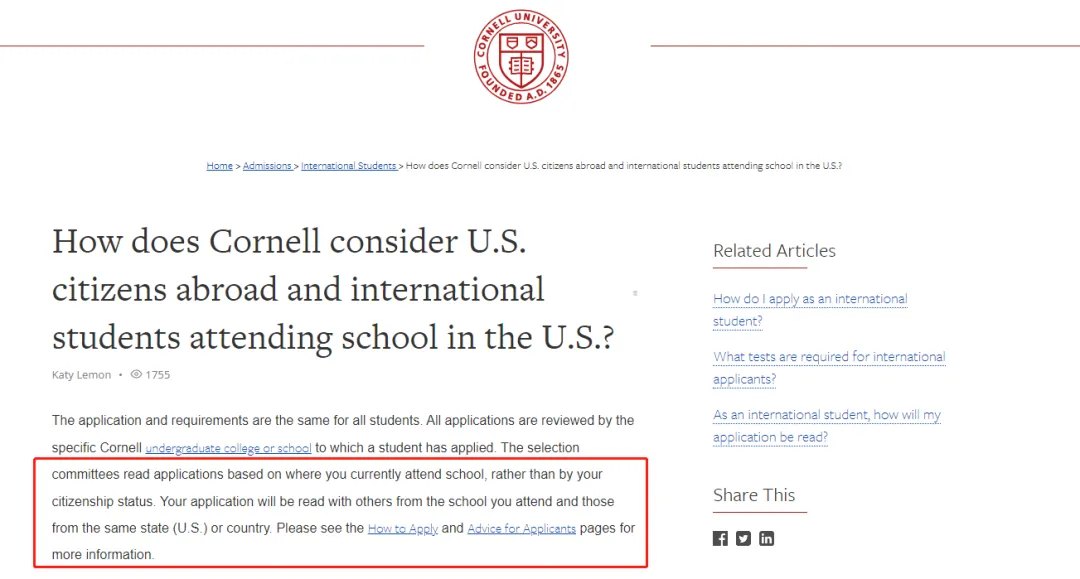

康奈尔大学表示,将根据申请人就读的高中进行审阅,而非其国籍。若在美国读高中,将被纳入当地申请者群体中进行评估。

(康奈尔大学)

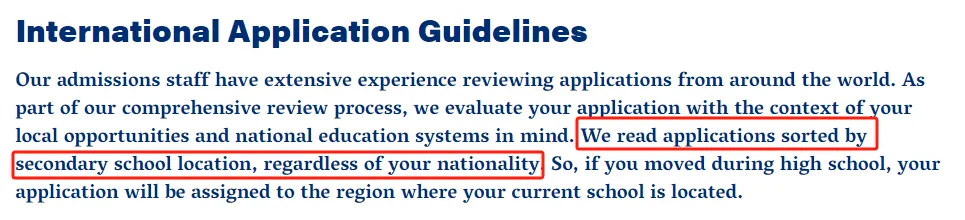

(宾夕法尼亚大学)

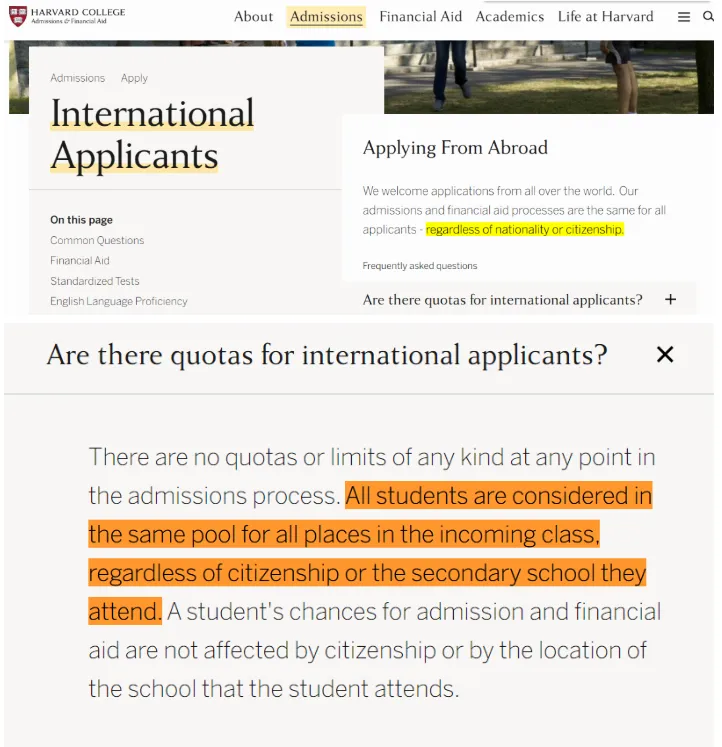

还有的大学,如哈佛大学就称对于国际学生和国内学生的申请都在一个池子里,不会区别对待:

(哈佛大学)

芝加哥大学认为,学生若在美国以外地区的学校就读,则会被视为国际生。该校依据学生高中所在地来审查申请,而不考虑国籍。

哥伦比亚大学则指出,即便是拥有美国护照、但在国外完成高中教育的申请人,也可能因其国际经历被视为国际生。

因此,就读于美国高中的中国学生,在申请此类学校时,往往会被纳入本地申请人群体中。

但也存在特殊情况。例如:

普林斯顿大学

虽然明确了国际与本地生的划分标准,但官网指出,该校不会因申请人身份不同而在评估中给予区别对待。

耶鲁大学

所有申请人都遵循相同的申请流程,且学校对国内与国际申请人均实行“Need-blind”助学金政策。

奖学金政策与身份因素共同影响申请结果。

在本科申请中,另一个重要的影响因素是经济援助政策,而该政策往往与学生身份密切相关。

大多数美国高校对国际学生实行“Need-aware”政策,少数高校则对国际生开放“Need-blind”。

“Need-blind”表示申请经济援助不会影响录取结果。这项政策在大多数学校只适用于本土学生,但也有部分学校将其拓展至国际学生,包括哈佛、耶鲁、普林斯顿、MIT、达特茅斯、布朗大学、圣母大学、阿默斯特学院、鲍登学院等。

“Need-aware”则意味着,若国际生申请经济援助,学校将根据家庭经济状况酌情发放,但该行为可能间接影响录取结果。

虽然高校不会在官网上直接声明申请奖学金会降低录取几率,但在实际操作中,若国际生提交经济援助申请,确实会增加被拒的风险。因此,除非条件非常优秀,一般不建议国际申请人轻易申请奖学金。

那么,如果梦校不认本地人的身份那么美高的四年学习经历是否毫无意义?当然不是。尽管从身份上仍被归为国际生,但在大学申请、材料评估、录取过程中,美高背景依旧具有一定优势。

美高学生除了有标化成绩之外,学校的GPA是大学申请的首要考虑因素。美国的顶尖私立高中,往往课程难度高,学术强度大,如果能够取得一个好的校内成绩本身,就是对申请者硬核学术实力的一个强有力的背书。

另一方面,美国招生官不仅看GPA高低,还注重GPA趋势与学生在高难度课程(如 AP)中的表现。稳定或逐年上升的 GPA 不仅展示了学生的潜能与自驱力,还被视为预测其未来大学学术表现的关键指标。