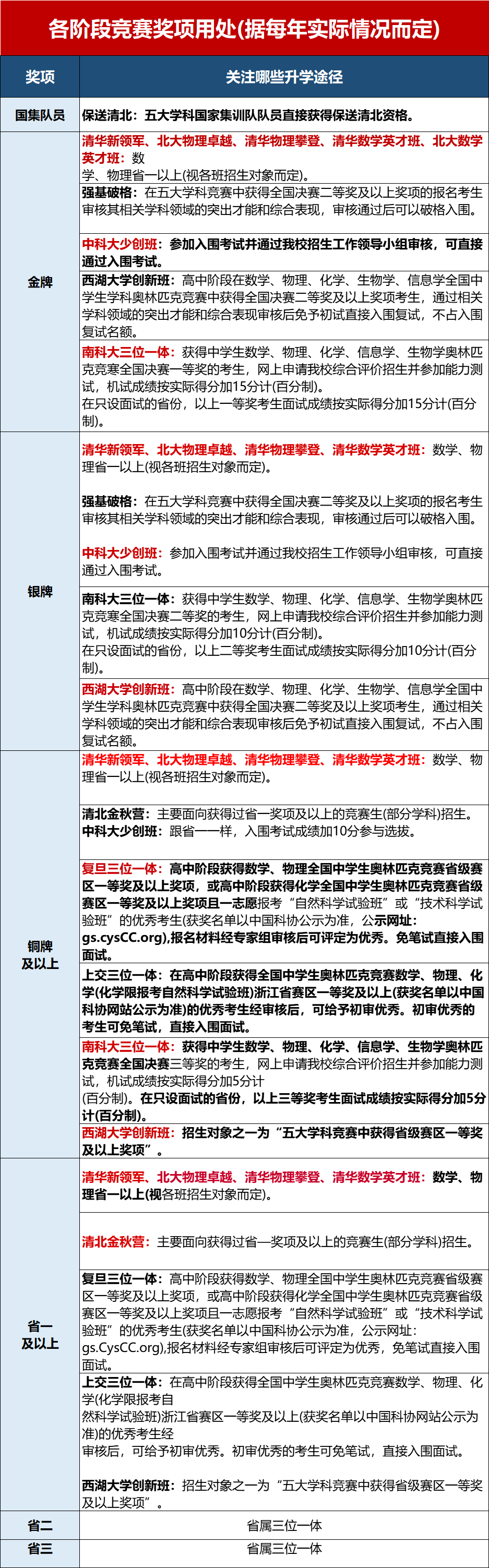

近年来,竞赛的关注度逐年攀升,但一种偏激的论调也随之蔓延——仿佛只有金牌、银牌才能叩开名校大门,而省一、省二、省三则被贴上"陪跑""安慰奖"的标签,更是被很多人嘲为“分母”。

数据显示,2023年全国五大学科竞赛(数、物、化、生、信)中,仅有约0.8%的参赛者能进入国家集训队,而省级奖项的覆盖率则高达15%-20%。当我们将目光局限于金字塔尖的极少数人时,却忽视了广大的竞赛群体中,那些依然在省级奖项中积累能量、寻找机会的参赛者。

这种"幸存者偏差"的背后,是教育内卷环境下催生的功利化思维:人们习惯于用"是否直接保送清北"来衡量奖项的含金量,却忽略了升学路径的多样性,更忽视了竞赛经历对个人能力的深层塑造。一位获得物理省二奖项、最终通过强基计划进入浙江大学的学生这样回忆:"比起奖项本身,备赛时培养的逻辑思维和抗压能力,才是我后来面对高考和面试时最坚实的底气。"

超越升学:竞赛经历赋予的"终身成长红利"

当我们把视野从升学赛道延展至更长的人生维度,省级奖项的价值将更加清晰。一项针对985高校毕业生的追踪研究显示,拥有省级竞赛经历的学生在科研参与度(比普通学生高37%)、跨学科协作能力(提升28%)及职业发展速度(平均晋升周期缩短1.2年)等方面均表现出显著优势。

这些数据的背后,是竞赛经历赋予的独特财富:

✨思维的重构:从机械刷题到建立探索学科的乐趣,竞赛生往往更早掌握"问题拆解—知识迁移—创新突破"的思维链;

✨心性的锤炼:在长达数月的备赛周期中培养的韧性,让他们在面对挫折时更具"成长型心态"与自主学习、自我管理的能力;

✨视野的开拓:与全国优秀同龄人的交流,无形中打破了认知边界,正如一位化学省三获奖者所言:"比赛让我发现,追求知识的过程远比结果更迷人。"